退職控除の改訂方針が話題となっています。現行の退職控除は「(退職金の額-退職所得控除額)×2分の1×税率-控除額」で計算されています。この退職所得控除額に何年その企業が勤めたかが反映され、20年以下であれば40万円×勤続年数、20年を超えると70万円×勤続年数の計算式となります。

今回の改訂方針は、この20年超の優遇を廃止するというもの。40万円で統一するのか、あらたな控除額適用基準額を設定するのかは現時点で不明ですが、税引後の退職金が減額となるのは間違いないでしょう。世間は実質増税になると反対意見が多数を占めています。ただ増税の指摘には、一抹の違和感を持つニュースでもあります。

退職金制度のある会社は約70%~約90%

報道を見てとても引っかかるのは、世論が増税と糾弾しているのに対し、政府の見解は「雇用の流動化」と主張にズレが生じていることです。政府が〇〇の推進のもと財源の不安があるため、負担増を課すといえば一致性が増します。

同時並行で進む少子化議論では、少子化施策の推進のため負担増が提唱されました。ここから考えるに、政府は増税ではなく、退職金制度そのものを変えたいのではないかという仮説が現れます。国は、政府は何に課題感を持ち、変えようとしているのでしょうか。

厚生労働省がまとめた資料によると、退職金制度がある会社は統計により約70~約90%と、労働人口の過半数以上であることがわかります。優遇税制が無くなれば、定年後に一括して従業員に応える退職金制度の優位性が無くなります。客観的に見て増税ではという定義付けはさておき、その結果の原資はどこへ向かうのでしょうか。

事業会社が迫られる適切な流動人材の確保

可能性の1つは現役世代の働きに対し、リアルタイムの報酬を返していくという考え方です。長く会社に在籍したからという優位性は薄くなり、評価がそのまま報酬で見返りとなる仕組みが作られていきます。報酬の優位性を下げ、ほかの用途に使用する選択肢もなくはありませんが、人材獲得の競争力低下を受け入れなくてはなりません。

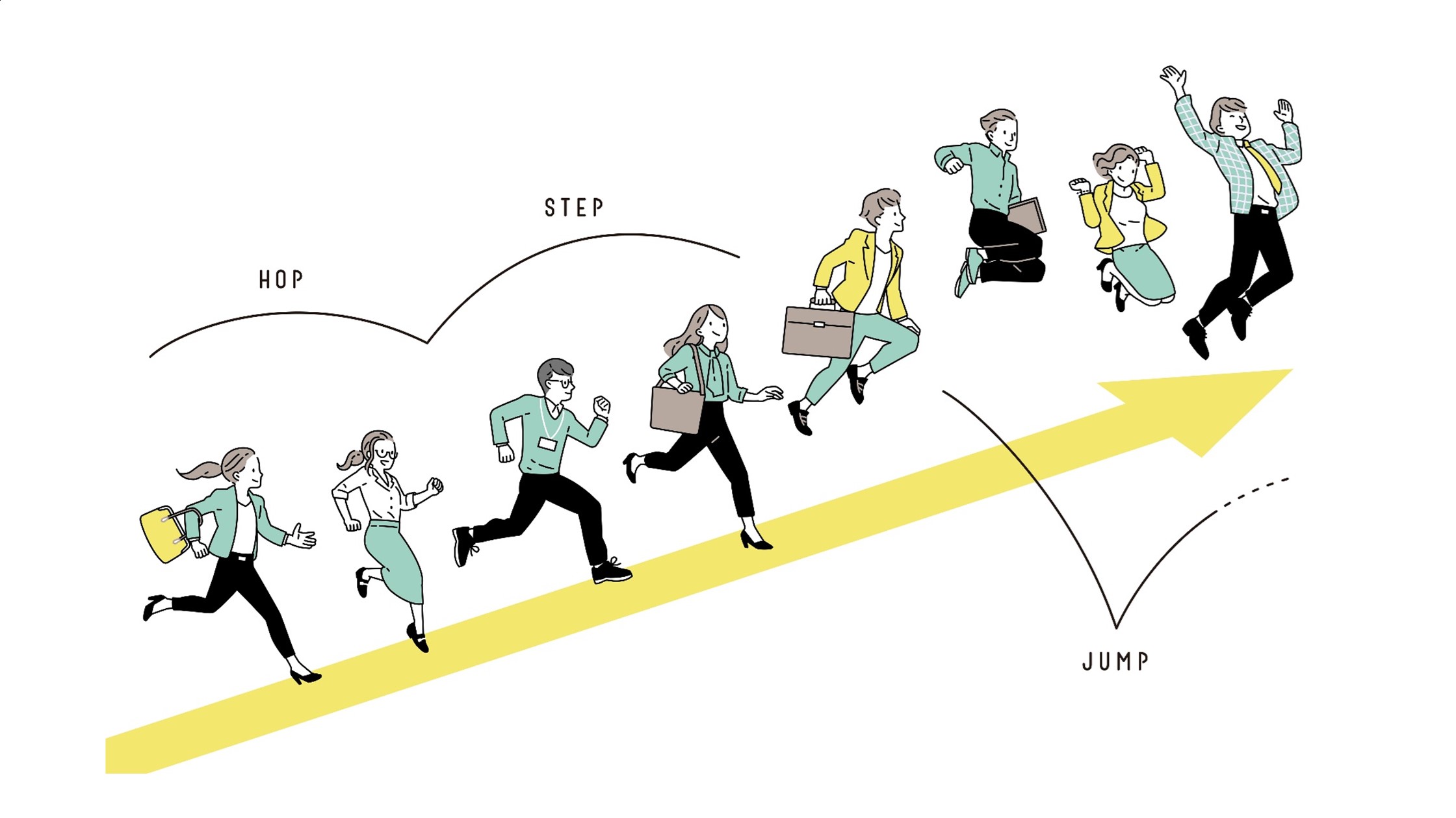

その流れにより社内にいる在籍人材の評価が高まると同時に、数年で企業間をジャンプアップするキャリアや、1つの会社には固定せず業務委託やフリーランスとして活動する「流動人材」がいま以上に注目されるでしょう。いわゆる個として仕事を獲得できる力が、現在よりも更にステータスとなることは間違いありません。

そんな彼らに仕事を依頼する企業側としては、自社と長く仕事を続けましょうという継続性のアプローチはあまり効果を生みません。長期契約をバーターとした低い評価の関係性は、くだけた言い方をすると「別にほかと付き合えばいいし」で代替できてしまうからです。

委託側としてはパフォーマンスに対し相応の対価を支払い、数ある仕事から自社を選んでもらう努力が必要となります。一種の緊張状態というのでしょうか。当然この時の対価とは金銭のほかにも、魅力ある仕事内容や対応する社員の理解度など。優秀な人材の主観によって変わる部分も大きいものです。

優秀な人材による事業会社化が進む?

更なる先の傾向としては、個で仕事を獲得し退職金部分が充当されるような人材が集まり、事業会社化が進むのではと筆者は見ています。筆者のようなライターとホームページづくりの専門家がタッグを組めばブランディング案件が獲得できますし、言語を書けるエンジニアと組めばサービスの受託が可能です。SNSを活用し存在感を上げていくグループと、案件のマッチングを扱う会社も発展する余地が高まります。

働き方の変革はイワシの群れにはならない

このような傾向分析を書くと、イワシの群れのように母数すべてが同じ動きをして、人材の流動化が短期間で進むような印象を受けます。もちろん退職控除制度の変更はきっかけにはなるでしょう。ただ、このように短期的に変わるのは一部の働き方のみです。

大多数の企業は、いずれ退職金制度も見直さなきゃねという自覚を持ちながら、人件費の拠出先を現役世代に振り替えるニュースを横目に制度を維持します。少しずつ各社における改革が進み、気がつけば働き方の変革組が主流となっていく。これまで日本で何度も見られたことです。

そのスピード感を見通せず、劇的な変化を謳う人材コンサルティング業者に投資したり、日本は遅れているとサジを投げても仕方ありません。インターネットやペーパーレスと同様に意識の浸透でいま「当たり前」になっていることを投資家としては忘れないようにしていきましょう。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事