2026年1月に海洋研究開発機構(JAMSTEC)は、南鳥島沖でレアアース(希土類)の私権掘削を始めると日経新聞が報じました。世界におけるレアアース生産は大半を中国が担うなか、同社の掘削が成功すれば世界初の快挙となります。

水深6000mから「泥」を引き上げる

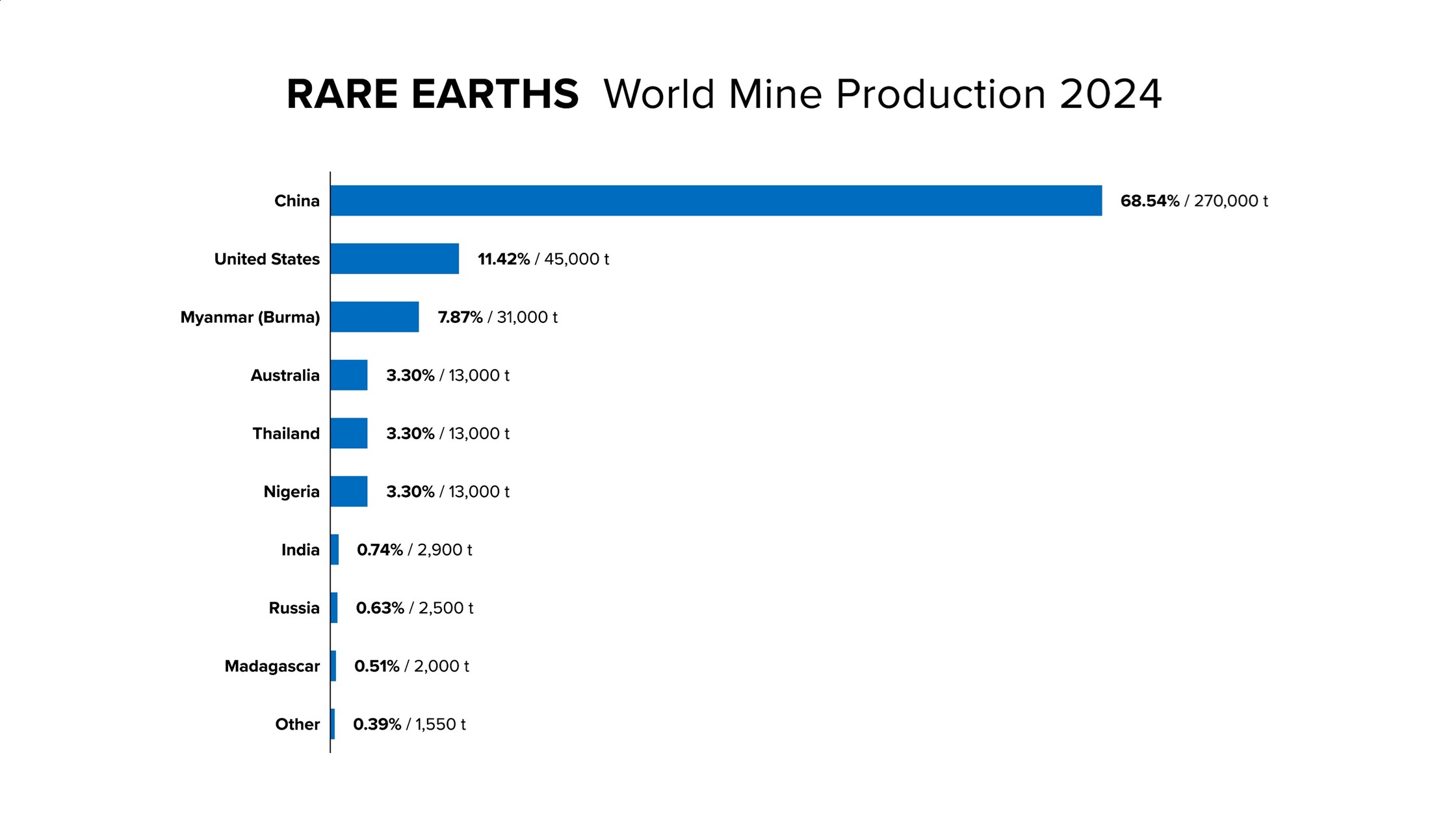

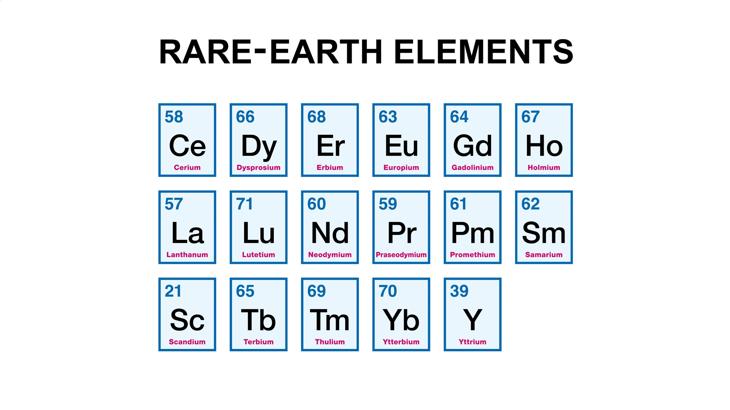

レアアースは蓄電池や発光ダイオード、磁石などのエレクトロニクス製品に広く使われています。中国が一時世界の採掘量の97%以上を独占していましたが、近年はオーストラリアやアメリカ、カナダにおける採掘実績も進んでいます。そのなかで、2013年に日本の南鳥島沖の堆積物に高濃度のレアアースが発見され、大きな話題となりました。それから約10年、満を持して今回の掘削作業が開始されます。

掘削では、地球深部探査船「ちきゅう」の船上から採鉱器を降下させて船上への運搬を目指します。1年後の2027年1月には1日あたり約350トンの採鉱を完了し、陸上に輸送して分離・精製します。

日経新聞によると、南鳥島周辺には世界3位規模に相当する1600万トンの埋蔵量があると予測されています。採掘実績が進み精製が安定化すると、日本はレアアースの輸入を中国に頼るどころか、一転有力な輸出国として存在感を有することができるでしょう。実証実験が報じられると、関連銘柄は大きく上昇しました。なかには三井や古河など、明治時代以降に「地上鉱山の技術」で大きく飛躍した企業の名前が並びます。日本の富国策の要因となった炭鉱技術が応用されるとするならば、とてもワクワクするものです。

南鳥島周辺は日本のEEZ

南鳥島周辺は日本の排他的経済水域(EEZ)に含まれます。EEZとは沿岸国が天然資源の探査・開発を行う権利を持つ水域です。ほかの国はEEZにおいて船舶・航空機の航行は基本的に自由なものの、沿岸国が「主権的権利」を有します。

日本におけるEEZはほかに択捉島、与那国島、沖ノ鳥島が該当します。ただ沖ノ鳥島は無人島であり、中国は「人が住んでいない無人島のため、EEZの起点にはなり得ない」と主張しています。一方の南鳥島は、気象庁や防衛庁など約25名が暮らしていますが、一般人の立ち入りはできません。

島国のため領土の活用に限界がある日本ですが、EEZの広さは世界6位といわれています。つまり今回の南鳥島のようにEEZのどこかに資源が確認されるならば、将来の日本において大きく活用が期待できる「武器」となります。日々掘削技術が進歩しており、その可能性は十分に期待できるものでしょう。

レアアースが採掘できるようになるとどうなるか

2025年7月時点、南鳥島周辺におけるレアアースの埋蔵は確実なものの、現在の技術で恒常的に採掘することができるかが論点とされています。つまり、今回のような実証実験でレアアースが採掘できると立証されたら、周辺海域に対する各国の関心は様変わりするでしょう。

参考にされるのはヨーロッパの北西に浮かぶ「グリーンランド」です。以前、筆者は「なぜアメリカはグリーンランドを欲しがっているのか」という記事において、アメリカと中国がグリーンランドの資源埋蔵券を巡って水面下で争っていることを分析しました。

2026年から採掘を行うのは日本の国と民間企業の協働事業体と報じられています。ここに採掘権のある企業の株を所有したり、複数国間で認識の違いがある「南鳥島の所有権」をめぐって議論になったりする可能性は十分に考えられるでしょう。

また航行が自由なEEZであることから、現在南西諸島などで行われるような無人機の飛行や軍隊の航行などが懸念されます。日本は国際法に抵触した権利侵害などに対し、十分な対抗姿勢を取れていない場面も多くあります。価値の高まる資源海域は、より強固な姿勢が求められるでしょう。

関税問題で再認識される「資源国になるための第一歩」

背景のひとつとして、日本の対外政策を見ていると、「資源可能性のある海域を確保したことが無いため、各種準備が追い付いていない」印象を強く受けます。ただ、「不慣れです」で手放してはいけない価値が南鳥島海域にはあります。

まずはEEZの採掘実績と「独占」が国際的に保障される体制を構築することです。海上安全法制の整備や、対外監視の実行力を含めることが想定されます。また昨今の土地所有などで問題になっている「気が付いたら外国資本が入っていた」という事態を避けることは大切です。

2025年の関税問題は、日本のような貿易国の持つ大きな弱点を可視化しました。また中東紛争が緊迫化した際、もっとも懸念されたのが「日本への資源輸入が影響を受ける危険性」です。今回の南鳥島のレアアース採掘は、日本が資源国になるための第一歩として評価されるものになるでしょう。将来世代への遺したいものとして、我々投資家は投資の機会を探りながら、関連活動を応援していきたいものです。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事