運用会社のfundnote(東京都港区)は、公募投資信託「匠(たくみ)のファンド kaihou(かいほう)」が、9月分の月次レポートを公開しました。

正式な名称とは別の「井村ファンド」の方が、投資家の方にとっては耳なじみがいいかもしれません。別名の通り、著名個人投資家の井村俊哉氏が投資助言を行う投資信託として有名です。

9月の井村ファンドのパフォーマンスは、基準価額が13321円。前月比で444円(3.45%)高となりました。設定来では33.21%の上昇です。

非常に好調な数字ではありますが、同月の日経平均株価は前月比2214円(5.2%)高となるなど、非常に堅調な地合いでしたので、相対的には少し弱かったということもできます。

要因としては、9月はAI関連銘柄が特に相場を牽引したことが挙げられるでしょう。アドバンテストや東京エレクトロン、ソフトバンクグループといった日経平均寄与度の高い値がさ株の上昇が目立ちました。より幅広い銘柄で構成され、時価総額による加重平均で算出されるTOPIXは同月の上昇率が2.0%となっていますので、こちらに対しては井村ファンドはアウトパフォームしたかたちとなりました。

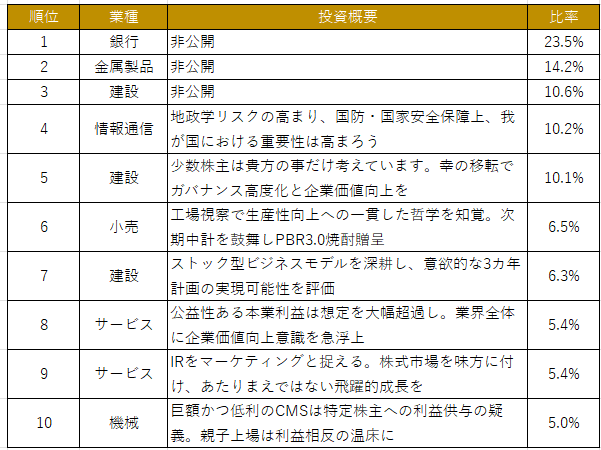

組み入れ上位10銘柄

組み入れ上位10銘柄については、8月末からかなり変更がありました。なかでも注目なのが組み入れトップの銀行銘柄でしょう。というのも同ファンドを運用するfundnoteは10月7日に大量保有報告書を提出。地銀株の大垣共立銀行<8361.T>を5.39%取得していることが明らかになりました。

組み入れ比率は23.5%。大垣共立銀行の時価総額がおよそ1500億円で、井村ファンドの資産額が300億円ほどですから、数字的にも整合性がとれます。

同銘柄について、井村氏は同月のレポートの中で保有について「大きく三つの理由がある。(1)定量的な割安さ、(2)エンゲージメントの感触、(3)Kaihouファンド比低位な業種リスクと外需株エクスポージャーへの代替」、「同行の企業価値向上とガバナンス高度化への強い意識と、その為の政策保有株並びに移管した純投資株縮減への責任を感じています。銀行セクターへの業種リスクは、2月の業種構成比33.4%に対して10%近く抑えられている上に、同行の純投資株式等は外需株中心であり、手薄な外需株のエクスポージャーを代替する狙いです」と説明しています。加えて高市自民新総裁下において「ターミナルレートが下がっても、長期金利上昇なら預証利ザヤの拡大=長短金利差拡大の期待もあり、割安なバリュエーションに対してリスクリワードは相当に良いと判断しています」としています。

井村ファンドでは、以前に豊和工業の大量保有報告書を提出してから、あまり間を開けずに株式をすべて売却するというケースもみられましたが、今回においては説明通りならばある程度中長期での保有を続ける算段なのかという印象を個人的には持ちました。

また、4位に組み入れている鉱業も前月には見られなかった銘柄です。組み入れ比率は10.2%ということなので30億円程度。大量保有報告は10月8日時点で提出されていませんので少なくとも時価総額で600億円以上はありそうな銘柄ということになります。その条件で当てはまるというとまず思いつくところではINPEX<1605.T>ということになりますが、これだけでは絞り切れません。条件からは石油資源開発<1662.T>、日鉄鉱業<1515.T>、K&Oエナジーグループ<1663.T>も当てはまります。チャート計上からK&Oエナジーグループは外してもいいかなと思わなくはないですが、どちらにせよ確証はありません。

前回4位だった情報通信で、組み入れ比率は12.5%だった銘柄は、9月末時点は組み入れ5.4%の9位となっており、一部売却したことが推察されます。

また、前回9位で組み入れ比率3.7%だったサービス業については組み入れ順は10位とダウンしましたが、組み入れ比率は3.7%から5.0%に上昇。市場で一部買い増しを行ったと思われます。

8月、9月と連続して積極的な入れ替えを行い、組み入れ銘柄が変更されているのは、相場が大きく変動していることもあると考えます。10月は高市トレードで、前月にもまして大きく相場が変動しており、井村ファンドの動向にも注目です。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事