2025年7月20日の投開票、出口調査で最大21と大躍進が予想される国民民主党の榛葉幹事長は「与党との連立政権は無い」と発言しました。しばらく参議院をはじめとした国会運営は、意思合意の難しさが続くと予想されます。個人投資家はこれを受けどのように考え、どのように動けばいいのか。「速報」から見える2025年参院選速報を考えます。

選挙結果を振り返る

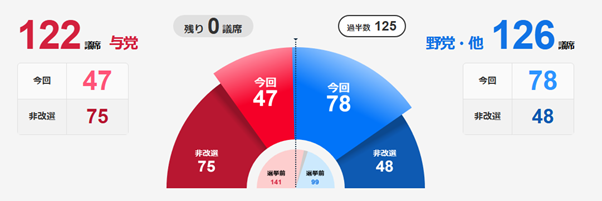

7月21日8時現在の最終結果です。非改選を含む過半数125に対して、与党は122に留まりました。今回の目標として目指していた改選50議席も、47議席に留まっています。

引用:NHK 参議院選挙速報 開票結果 -参院選2025- NHK

対する野党は、非改選を含めると選挙前の99議席から大きく伸長し、126議席を獲得しました。特に国民民主党(9議席→22議席)、参政党(2議席→15議席)の2党が存在感を示しています。衆議院に引き続き、参議院も与党過半数割れとなったため、この2党を含む一定数を持つ野党が今後のキャスティングボードを握る構図です。また国民民主党は非改選合わせて21議席以上を確保したため、参議院における「予算を伴う法案の単独提出」が可能となりました(参政党は非改選合わせて11議席となったため、予算を伴わない法案の提出が可能に)。

株式相場の反応は数日後の「次の動き次第」では

開票が終わった7月21日朝時点で、石破総理大臣は続投の意思を示しています。衆議院・参議院ともに多数派工作が不可欠ですが、両院で「多数野党がどこか」も異なるため、調整は難航を極めるでしょう。また2025年初頭の予算審議では政策ベースで日本維新の会と組みましたが、今回維新の会は伸び悩んでいます。自分たちも敗北していながら「見切る」ような形になれば、今後の印象も良くはありません。また維新の会が伸び悩んだ理由に、この与党へのすり寄りの姿勢が忌避されたという見立てもあります。

一方で野党が不信任案を出す可能性もあります。野党勢力がまとまれば不信任案は可決となり、衆議院の解散か総辞職となります。これを踏まえて党内にも退陣を促す意見もあり、石破総理が自分の意思で決められる前提ばかりではありません。

また自民党のなかにもさまざまな考え方があります。特に今回躍進した参政党は自民党の保守系議員と考え方がとても近いとされるため、すぐに議員ベースの合従連衡にはならなくても歓迎の意が表明されたり、政策ベースの協議が進んだりする可能性があります。党幹部の発言や接触に注目しましょう。石破政権から距離がある勢力に保守寄りの議員が多い印象です。

もちろん、それは野党も一緒です。数字上、野党のみで政策を担うことは不可能ではありません。実際に大きく伸長した国民民主党、党勢を維持した立憲民主党も「連立政権入りは無い」と幹事長クラスが発言しており、野党同士の協議が報じられていく可能性があります。20日夜のNHK番組で、立憲民主党の野田代表からは「まずは野党連携だ」とほかの党に秋波が送られました。

今後も選挙日翌日からさまざまな思惑がひしめき合うため、選挙後3日から5日間のうちに、これらの選択肢のうち、「どの方向に動く可能性が高いか」でまず相場は反応します。

注意したいのはアメリカとの関税交渉の行方です。現在与党が担っている関税交渉ですが、順調に進んでいるという評価の声は日々小さくなっています。とはいえ、ここでカウンターパート(対応担当者)を変えることは一定のリスクを伴います。特にアメリカは多数の国を相手にしているため、対応布陣が代わって交渉が後退した日本と、これまでと同じ優先度で対応する必要はどこにも無いためです。選挙が終わったいま、(総選挙が無い限り)有権者がこの部分に意思表示をすることはできないため、議論を見守ることになります。

臨時国会と税制大綱の報道に注目

参院選前の7月10日、「2025年夏の参院選版『政治家は選挙のときだけ』に向き合う方法」として、参院選後は臨時国会と税制大綱の議論に注目したいと解説しました。

特に今回、野党の多くは「減税」を主張しています。消費税をはじめとした減税の公算が高くなっていますが、いつどのタイミングで検討するのか、これから議論が本格化することになります。消費税のほかにも所得税や住民税の引き下げ、そして棚上げ状態となっているガソリン減税もあります。この減税議論がどれほどのスピードで実施されていくかは重要なポイントです。

参議院選挙という3年に一度の大型選挙は終わりましたが、日本政治の現状を大きく覆すものであり、今後は再構築のなかで情勢がどのように落ち着くか現段階では予測しきれません。そもそも関税のように日本以外の国の動きも大きいほか、与党の勢力弱体化により国債の金利が上がっているという報道もあります。まさに「ボラティリティの高い国内情勢」のため、生ずる動きを分析して手を打っていきたい局面です。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事