米国では多様なプレーヤーが電子商取引(EC)を手掛けています。中国勢の台頭も顕著で、当面は国内外勢が激しく競争する状態が続きそうです。ECセクターの前編ではショッピファイとアマゾン・ドットコムを取り上げています。後編ではイーベイ(EBAY)、ベストバイ(BBY)、ウォルマート(WMT)をご紹介します。

イーベイ、越境ECのプラットフォームを運営

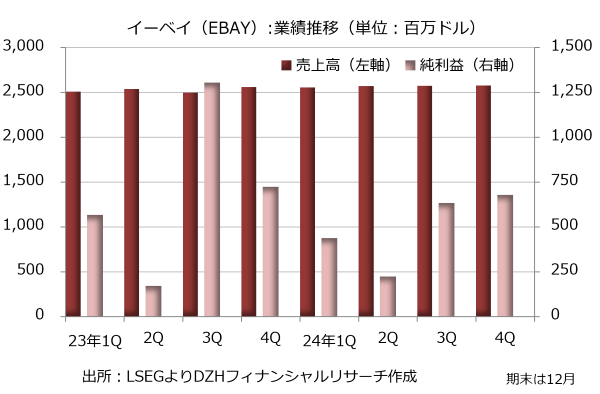

イーベイ(EBAY)は、190を超える国・地域の売り手と買い手をつなぐオンラインのマーケットプレイスを運営しています。世界中に一括出品できる越境ECのプラットフォームとして知られており、2024年12月末時点のアクティブバイヤー(過去1年間に購入した実績のある買い手)数は1億3400万人、2024年10-12月期の総流通額(GMV)は193億2000万ドルに上ります。

海外展開に強みを持つECだけに国際ビジネスの売上比率が大きいのも特徴です。2024年10-12月期決算は売上高が前年同期比0.7%増の25億7900万ドルで、国際ビジネスの割合が48%とほぼ半分を占めます。

イーベイのプラットフォームは新品や中古品を手軽に出品するツールとして使い勝手が良く、オークション形式での出品も可能です。売買仲介の手数料収入、決済手数料、広告収入が主な収益源です。

決済を巡っては以前、オンライン決済を手掛けるペイパル・ホールディングス(PYPL)のサービスの利用が義務付けられていましたが、イーベイは2021年にすべての取引の決済を自社で管理する仕組みをスタートさせ、柔軟性を重視する方向に転換しました。買い手に支払い手段の選択肢を増やし、ビジネスの効率化を促すのが狙いです。

ベストバイ、米国とカナダで家電量販店を運営

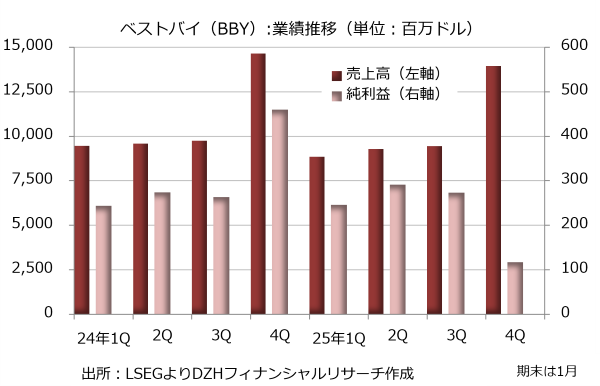

ベストバイ(BBY)は米国とカナダで家電量販店を運営しています。2024年1月末時点の店舗数は1125店で、内訳は米国が965店、カナダが160店です。

2024年1月期決算の売上高は前年比6.1%減の434億5200万ドル、純利益が12.5%減の12億4100万ドルで、地域別の売上高では米国が全体の92.3%、カナダが7.7%占めます。米国での製品別の売上高比率は、パソコン・モバイル端末が42.2%、テレビを含むオーディオ・ビジュアル機器が30.0%、洗濯機や冷蔵庫などの白物家電が13.6%、ドローンやゲーム機などのエンターテインメント製品が7.6%です。

ECビジネスにも積極的で、米国でのオンライン事業の売上高は131億200万ドルと全体の32.7%を占めています。パンデミックの影響がほとんどなかった2020年1月期にはオンライン販売の割合が19.0%にとどまっていましたが、2021年1月期には43.1%に急上昇してます。その後、年を追うごとにこの割合は低下していますが、それでも米国事業の売上高の3割超を占める重要分野となっています。

ウォルマート、オムニチャネル戦略を積極推進

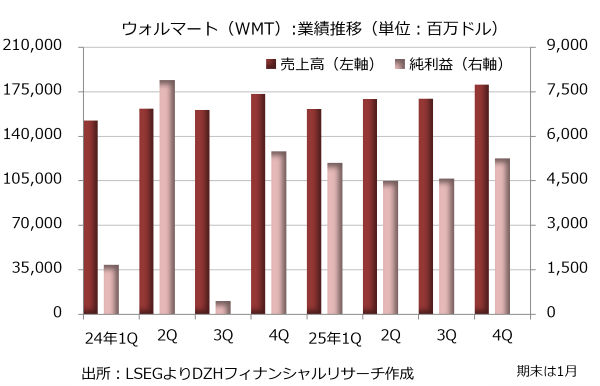

ウォルマート(WMT)は世界最大の小売事業者です。売上高の世界企業ランキングとして知られる「フォーチューン・グローバル500社」では2024年版まで11年連続で首位。小売分野に限らず世界最大の企業と言っても過言ではないと思います。

ウォルマートを象徴する言葉は「エブリデー・ロープライス(毎日安い)」です。目玉商品の特売で集客するのではなく、常に低価格で商品を販売することで「いつ行っても安い」という顧客の信頼感を勝ち取る戦略を採用しています。

米国を中心に事業を展開します。海外事業は中国、インド、メキシコなど18カ国で手掛けています。とにかく売上高の規模が大きく、ECでも米国ではアマゾン・ドットコムに次ぐ第2位の市場シェアを誇ります。

スーパーマーケットのECといえば、実店舗とオンライン販売を融合するオムニチャネル戦略が中核で、もちろんウォルマートも重点的に取り組んでいます。顧客はオンラインで注文し、自宅で商品を受け取れますし、オンラインで注文した商品を店舗でピックアップすることも可能です。また、メープルベア(CART)が運営する食品宅配の「インスタカート」といった外部のサービスを利用した買い物の代行にも対応します。

一方、ウォルマートは海外のECビジネスにも積極的です。中国ではアリババ集団の競合であるJDドットコムと提携し、一時は合弁事業を展開していました。

また、インドではEC大手のフリップカートを傘下に収めています。インドのEC市場でのシェアはフリップカートが首位で、アマゾン・インドが2位。親会社の代理戦争と考えれば、米国市場とは逆にウォルマートがアマゾンを上回っています。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事