生活家電をお得に購入できる家電量販店の優待は注目度が高く、業界最大手のヤマダ電機(証券コード:9831・株式会社ヤマダホールディングス)もその代表格です。

しかし、ヤマダ電機の株主優待は2021年に内容が変更され、「改悪ではないか?」と当時は話題になりました。

ヤマダ電機への投資を検討している方の中には、この変更内容や現在の優待の魅力、そして投資先としての価値について詳しく知りたいと考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ヤマダ電機の株主優待制度の詳細や2021年の変更がなぜ「改悪」と捉えられたのかを紹介します。さらに、現在の業績や株価動向を踏まえ、投資判断のポイントを分かりやすく解説するので、参考にしてみてください。

ヤマダホールディングスの株主優待の内容

ヤマダ電機の株主優待は、全国のヤマダ電機、ベスト電器、マツヤデンキ、ツクモなどのグループ店舗(一部除く)で利用可能なお買物優待券です。

系列店で利用すると、1枚あたり500円相当の価値があります。優待を受け取れる基準日は毎年3月末と9月末の年2回設定されており、必要株数を保有する人が対象となります。

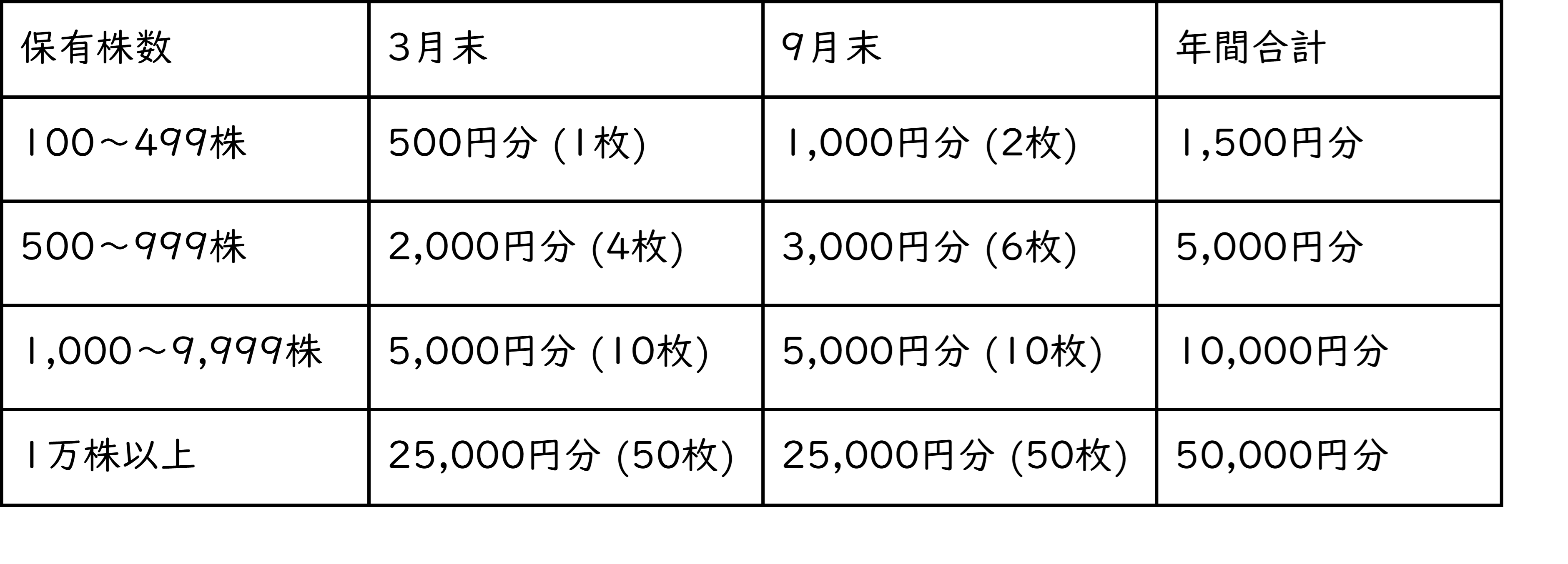

優待券の枚数は保有する株式数に応じて段階的に定められており、以下の表を参考にしてください。

2025年4月時点の株価は430円前後ですので、100株以上保有に必要な資金は約4万3,000円です。

なお、優待券の利用で注意しておきたいのが、通信販売や修理代金、工事代金、金券類、POSAカードなど、一部利用できない商品やサービスがある点です。

日常的にヤマダ電機グループの店舗を利用する方にとっては、大変お得に買い物ができる優待券です。

ヤマダホールディングスの株主優待は2021年に改悪したのか?

2021年の株主優待制度の変更は、なぜ「改悪」と捉えられたのか、その内容と背景を見ていきましょう。

①大きな変更点:100株以上500株未満の株主への贈呈額が半減

(変更前)年間合計3,000円分(3月末1,000円分、9月末2,000円分)

(変更後)年間合計1,500円分(3月末500円分、9月末1,000円分)

②長期保有優遇制度の廃止

(変更前)保有期間に応じて追加で優待券を受け取れる。

(変更後)保有期間に関わらず、上記の保有株数に応じた枚数のみ贈呈。

この変更により少額株主が受け取れる金額が減少し、長期保有のインセンティブもなくなったため、多くの投資家にとっては魅力が薄れる変更と受け止められました。

しかしながら、客観的に見ると変更後の優待利回り(100株保有時、株価430円で計算すると約3.5%)は、他の優待銘柄と比較して極端に低いわけではありません。

ヤマダ電機の業績や株価などを見極めて長期保有に相応しい銘柄かどうかを判断するのが、投資家として重要だと考えます。

ヤマダホールディングスの基本情報

ヤマダ電機(株式会社ヤマダホールディングス)は、1973年設立、群馬県高崎市に本社を置く日本最大の家電量販グループです。

主力事業は主に以下の5つのセグメントから構成されています。

・デンキ

・住建(ヤマダホームズ、ヒノキヤグループ、ハウステックなど)

・金融

・環境(リユース・リサイクル)

・その他

近年では家電販売にとどまらない「くらしまるごと」戦略を推進しています。全国に960店舗以上(2024年9月末時点)を展開し、私たち消費者の暮らしに根付いています。

株価と業績推移

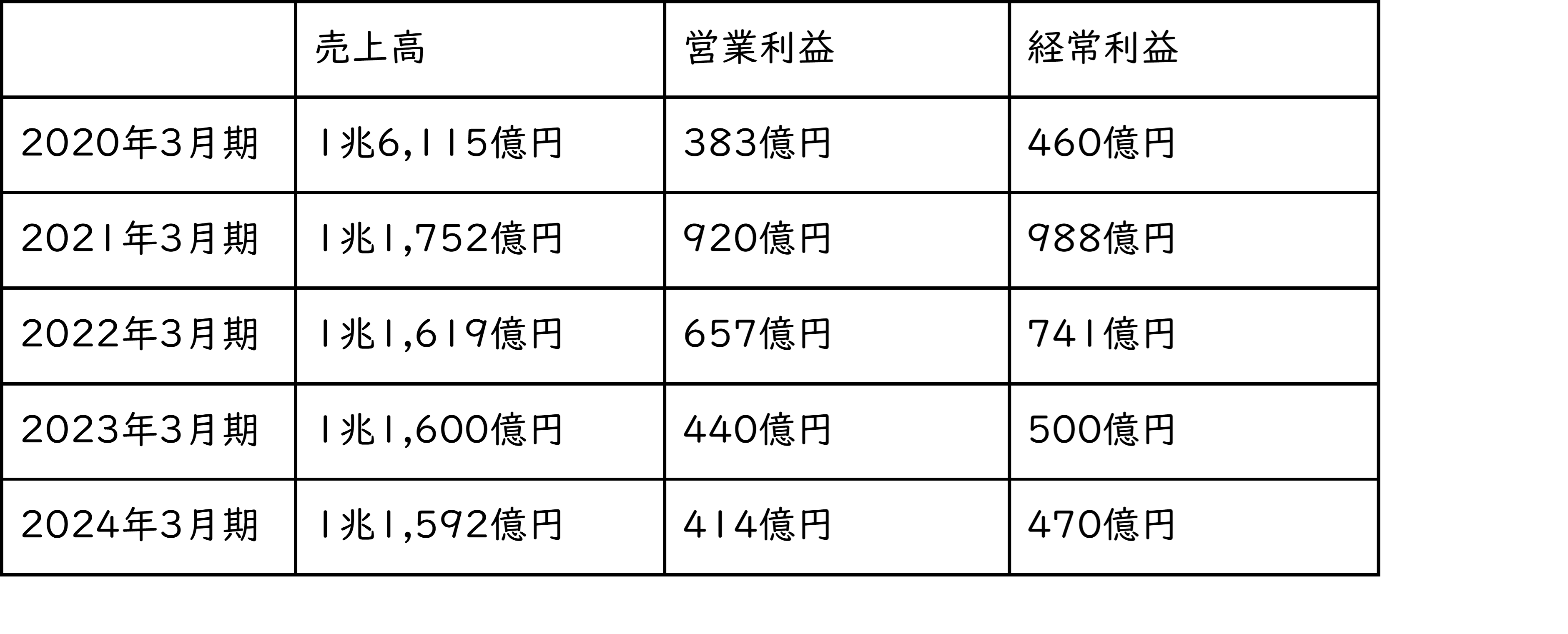

ヤマダ電機の直近5年間における株価と業績の推移は、以下のとおりです。

参照:Traging View

ヤマダ電機の株価は2021年に株主優待の内容が変わって以降、全体的に元気のない動きが続いています。

2023年以降は株価が下がる傾向が強く、会社の持っている純資産を示す指標のPBRは一時0.5倍程度まで下がりました。

一般的には1倍を下回る状態は解散価値と言われ、市場からかなり割安に評価されている状態とも捉えられます。

他の家電量販店の株価と比べても、ヤマダ電機の株価の回復は遅れがちで、投資家からの評価は厳しい状況が続いています。しかし、2024年11月に発表された新しい経営計画で、株主への還元を増やす方針が示されたため、今後の株価の動向にも注目したいです

会社の業績を見てみると、新型コロナウイルスの影響による巣ごもり需要で、2021年3月期には売上高が1兆7,520億円に達しました。しかし、その後は売上高が約1.6兆円前後で推移し、伸び悩む時期が続きました。

しかし、2025年3月期の業績予想では売上も利益も回復する見込みです。2024年の中間決算では、家電販売だけでなく住宅関連や金融、リサイクル事業なども含めて、多くの部門で売上・利益ともに前年より伸びており、業績の好調さがうかがえます。

特にエアコンやリフォーム、携帯電話の販売が好調だったようです。今後は以下の取り組みを強化することを発表しています。

・家電・家具・リフォームも扱う大型店「LIFE SELECT」の出店を増加させる

・自社ブランド商品の販売比率を高める

・インターネット通販や海外での売上を伸ばす

・大量にある在庫を減らして経営効率を高める

2025年以降にヤマダホールディングスが計画通りに進むかどうかが、さらなる業績アップのポイントになりそうです。

配当金

直近5年間における一株あたりの配当金推移は、以下のとおりです。

2020年:10円(配当利回り2.32%)

2021年:18円(配当利回り3.02%)

2022年:18円(配当利回り4.74%)

2023年:12円(配当利回り2.63%)

2024年:14円(配当利回り2.95%)

配当金は過去に減配の実績があり、投資家からは安定性に欠けるとの指摘もあります。株主優待を縮小したにも関わらず、必ずしも配当が増額されなかった時期もあり、株主還元の姿勢に疑問を持つ投資家もいたようです。

しかし、2024年11月発表の中期経営計画では、「配当性向40%目標」と「5年間で1,000億円規模の自己株式取得目標」を新たに掲げ、株主還元を強化する方針を明確に打ち出しました。

なお、過去5年間の配当利回りをみると3%前後で推移しているので、長期保有先としても条件は悪くありません。

まとめ

ヤマダホールディングスの株主優待は、グループ店舗で使える買物優待券で、100株(約4~5万円)から年間1,500円分を受け取れる仕組みです。

2021年に制度変更があり、100~499株保有者への贈呈額が年間3,000円から1,500円に半減し、長期保有優遇制度も廃止されたため「改悪」と評価されました。しかし、現在の優待利回りは約3%で、優待を出す他企業と比較しても極端に低いわけではありません。

業績面ではコロナ禍の「巣ごもり需要」以降は、売上高1.6兆円前後で伸び悩みが続いていましたが、2025年3月期は回復見込みです。

エアコンやリフォーム、携帯電話販売が好調で、大型店「LIFE SELECT」出店拡大、自社ブランド強化などの戦略を進めています。

買い物で使える優待券も魅力的ですが、ヤマダホールディングスの将来性も踏まえて、株を購入するか判断してみてはいかがでしょうか。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事