株式投資などで1億円を超える資産を築いた人のことを「億り人」と呼ぶことがあります。元ネタは大ヒットとなりアカデミー賞外国語映画賞も受賞した映画「おくりびと」であると思いますが、もしかすると今の若い人には元ネタよりも認知されているかもしれません。

新NISAなどによって株式投資の認知度が今まで以上に高まっているのを感じる昨今ですが、前述の億り人さながら、投資によって資産を形成し富裕層となる人の数が以前よりかなり増加しているようです。

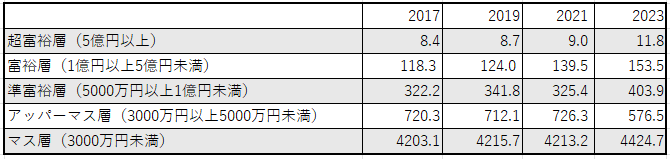

野村総合研究所が2月13日に公表した「2023年の日本における純金融資産保有額別の世帯数と資産規模」の調査結果によると、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満の「富裕層」、および同5億円以上の「超富裕層」を合わせると165.3万世帯となり、2021年の148.5世帯から11.3%増加したとしています。

内訳をみると、富裕層が153.5万世帯、超富裕層が11.8万世帯。2023年の富裕層・超富裕層の合計世帯数は、同推計を開始した2005年以降増加基調が続いていて、富裕層・超富裕層それぞれの世帯数も、2013年以降は一貫して増えているとのことです。

要因は、株式や投資信託などの資産価値の上昇により、これらリスク性資産の比率が高い富裕層・超富裕層の保有資産額が増加したことに加え、準富裕層の一部が富裕層に、また、富裕層の一部が超富裕層に移行したためと考えられる、と分析しています。

特に2023年は、日経平均株価をはじめ、リスク性資産の資産価値が大きく増加したことや、円安の進行により外貨建て資産の実質的価値が増加したことにより、富裕層・超富裕層の世帯数および純金融資産総額が大きく伸長したと指摘。また、増加傾向にある「相続」によって、相続人が富裕層・超富裕層となるケースも増えていると考えられるとしています。

純金融資産保有額の階層別にみた世帯数の推移(世帯数は万)

野村総合研究所公表資料よりDZHFR作成

表を見ると2021年から2023年の間に、アッパーマス層が減少し、準富裕層以上の世帯数が増えていることがわかりますね。同時にマス層の世帯数も増加しており、二極化が進んでいると言い換えることもできるかもしれません。

パワーカップルと呼ばれるような共働きで、かつ年収がそれぞれ1000万円を超えるようなフロー収入が潤沢な層のなかにも、資産1億円超の世帯は当然たくさんいると思いますが、それとは別に平均的な世帯年収でサラリーマンとして勤務しながらも、リスク資産の急騰にともないここ数年で一気に富裕層になった層が増えているということです。こうした指摘をみると株式投資はやはり夢があるなと感じさせられますね。

もちろん株式は値上がりするときもあれば値下がりすることもあるわけですから、いったん資産が1億にのせたからといって、1億を割り込むリスクは常にあることにはなります。同調査では、いつのまにか資産が増加しており、それをうまく管理したり、リスクを分散させることが十分できていないケースもあると指摘されていました。

今後も新NISAを通じて投資はますます活発になっていくと予想していますが、うまくバランスをとって資産を管理できるよう正しい知識を身に着けていきたいものです。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事