連日連夜ひっくり返るような異常な暑さが続きます。日によっては最高気温が40℃を超えることも珍しくなくなりました。気温計の数値で40℃なので、日々の暮らしの体感温度はこれで留まりません。この暑さはさすがにお盆から9月にかけて落ち着くとは思いますが、怖いのはその後の「作物への影響」です。特に数年来、トマトや白菜などの野菜は夏場の酷暑の影響を受け、著しく値段が高騰しました。

野菜が高くなると、かねてからの物価高のなか、家計への圧迫が更に増します。物価高に苦しむ今年の秋はどのような高騰が待っているのか。その一端を知る統計が、「夏の値段」、食品銘柄を有する個人投資家にとっても気になるテーマです。最新状況を見ていきましょう。

2025年7月の野菜は例年より価格が下回る見込み

2025年6月27日に農林水産省が発表した「野菜の生育状況及び価格見通し(令和7年7月)」によると、はくさい・キャベツ・レタス・ばれいしょの価格が例年を下回る見込みです。また、だいこん・にんじん(7月後半)・ほうれんそう・ねぎ・トマト(7月後半)・たまねぎ・ブロッコリーの価格は例年並みとなっています。

白菜やトマトといった、前年に高騰が大きく報じられた野菜は7月現在、例年並みとのことです。統計にもある通り、対2020年の消費者物価指数を見ると111%~124%と上昇傾向にあります。野菜の値段自体は上がっているものの、暑さによる収穫不順ではなくインフレが原因ということがわかります。

統計には8月以降の見通しも記載されています。作物の多くは夏が進むに連れ主要生産地が変わりますが、とりたてて生産不順が記載されているところはありません。我々の生活に目線を落とすと「あまりの暑さに野菜の値段が高まるかと思ったけどそうでもないなあ」となり、日常生活の喧騒のなか自然に忘れていくことでしょう。

首都圏の需要を中心とした見通し

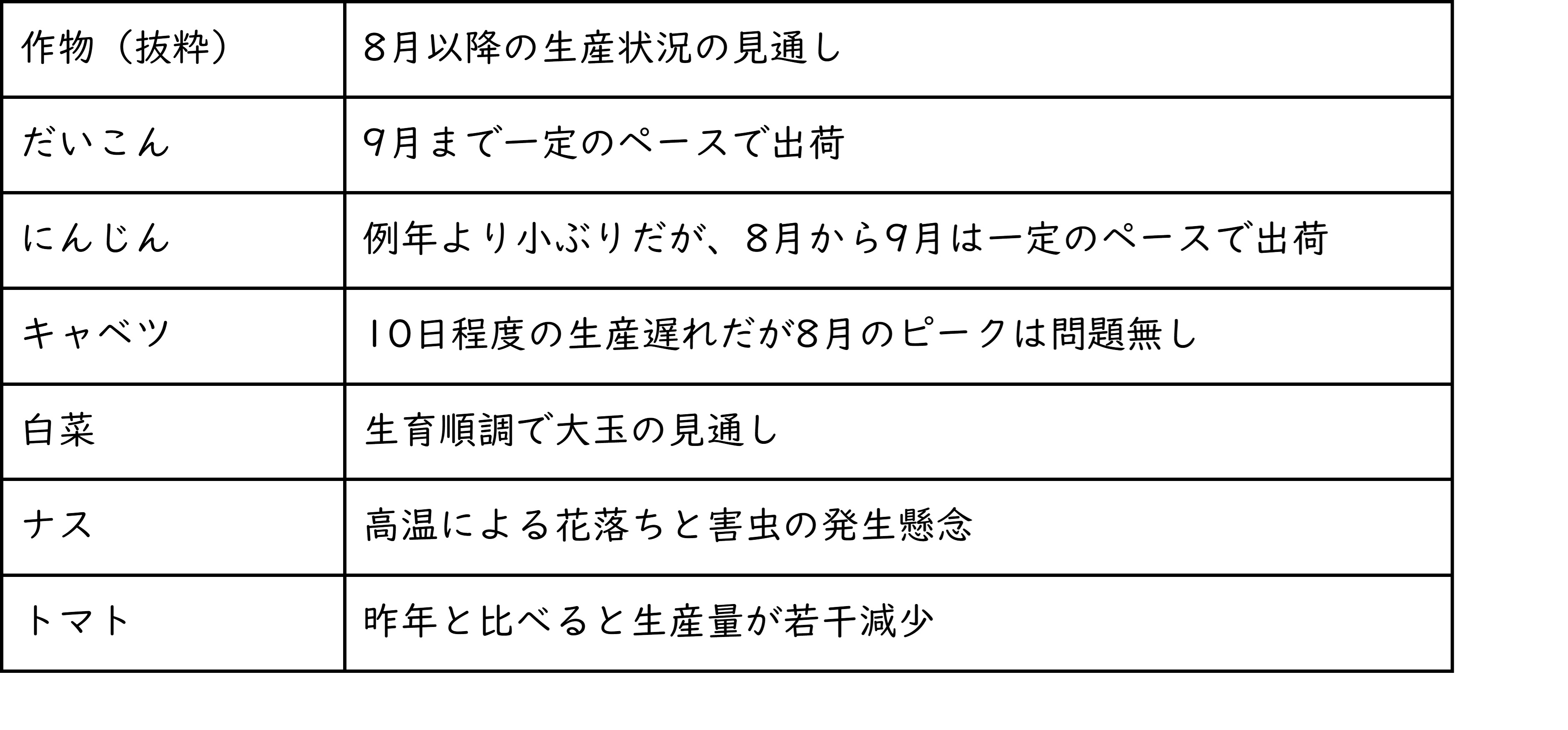

別の統計も見てみましょう。独立法人農畜産業振興機構が発表している「首都圏の需要を中心とした8月の見通し」です。こちらにも目立った不作は報告されていません。ちなみに「干ばつに不作無し」といわれるようですが、メディアなどを見ていると「この酷暑で野菜の生育は危険!」と真逆の報じ方をしていることも多いです。野菜の値段ひとつにいたっても、メディアリテラシーが顔を出していることを実感します。

同資料では品物別の見通しも詳しく記載されています。

参照:首都圏の需要を中心とした8月の見通し|農畜産業振興機構

筆者は2023年10月に本メディアで「トマトが異常に高い!小売価格の高騰がもたらす市場への影響」という記事を執筆しました。この年のトマトは収穫のピークである7月から8月下旬にかけては平均値付近を推移していたものの、9月に入り急上昇します。その後下落を見せたものの、10月に入り再上昇します。

まさに「今年も同様の動きをする可能性がある」価格推移をしていることになります。当時高騰した背景としては猛暑の影響に加え、ガソリン高の影響による輸送費の高騰が指摘されていました。2025年8月現在、ガソリン税は暫定税率の廃止が決定しているものの、政局のテーマとしての側面も強く、なかなか読み切れない状況です。

個人投資家は安心しつつも変動要素をチェックする

日本は農業の国です。個人投資家から見ても、一次生産から飲食業に至るまで、数多くの飲食業者があります。また2025年に至っては「関税問題」もあります。刻一刻と変わる関税の状況に加え、酷暑による価格の変動要素が有ると無いでは、ホールドする銘柄も変わってくることでしょう。その点において、まずは一安心です。安心しつつ、変動要素を忘れずチェックすることでリスクヘッジを実現することができます。

とはいえ酷暑は現在進行形で続いています。これらの統計は毎月発表されますので、見解を「先行指数」としてアップデートし、投資家としての対応を決めていきましょう。

野菜の価格推移を検討するとき、強く意識したいのが「買いだめができない」という点です。現在の品薄が続くお米と比較するとわかりやすいですが、消費者もしくは流通段階のなかでストックをすることができません。生産地の状況がそのままスーパーなどの陳列状況に繋がる分、読みやすい性質のものと考えられるでしょう。その点、お米を巡る世間の感触との違いもまた特徴的なものといえます。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事