インテル、ファウンドリー事業で微細化技術を強化

かつて半導体セクターの盟主だったインテル(INTC)への注目度が再び高まっています。トランプ米大統領が8月上旬にマレーシア出身のリップブー・タン最高経営責任者(CEO)に辞任を求めたのが発端です。その後にタンCEOと面会したトランプ大統領はいつものように態度を一変させ、インテル支援に動きます。

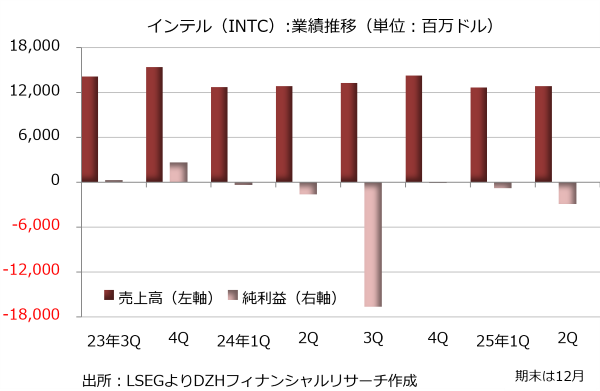

インテルはこのところ苦戦続きで、業績も悪化しています。原因は現在の半導体セクターの主戦場である人工知能(AI)のフィールドでの競争力の弱さです。インテルは最大手のエヌビディア(NVDA)をキャッチアップする方針を掲げてデータセンター向けのプロセッサー「Xeon」の新モデル開発に重点を置き、生成AI(人工知能)の学習に向けたアクセラレーター「Gaudi 3 AIアクセラレーター」を投入していますが、これまでのところ大きなインパクトは残せていません。

主戦場でのキャッチアップを目指したものの、結果を残せなかったパット・ゲルシンガー氏が2024年12月にCEOを退任し、しばらく空席が続いていましたが、新たなCEOとして白羽の矢が立ったのが前述のタン氏で、2025年3月に就任しています。

タン氏は7月にインテルの従業員あてに出したメッセージの中で、従業員の約15%を削減するリストラ計画を推進すると同時に、ドイツとポーランドでの工場新設計画を中止すると明らかにしました。ファウンドリー事業を切り離し、外部からの出資を受け入れることを目指した前経営陣の方針を撤回し、単独再建を目指すと受け止められています。

ただ、ファウンドリー事業での技術力強化を推進する方向は変えていません。インテルは半導体の設計から製造までを一貫して手掛ける垂直統合型デバイスメーカー(IDM)ですが、微細化技術であるノードプロセス競争で先頭集団から脱落し、台湾セミコンダクター(TSM)やサムスン電子に先行を許したことが大きな痛手となりました。

主力のCPU(中央処理装置)の生産をファウンドリー専業で圧倒的な技術力を持つ台湾セミコンダクターに委託するようではIDMとして機能不全に陥っていると言わざるを得ません。実際、2025年4-6月期決算ではファウンドリー部門の営業赤字が前年同期の28億200万ドルから31億6800万ドルに膨らんでいます。

インテルのファンドリー事業再建のロードマップ(工程表)ではまず1.8 nm(ナノメートル)相当の微細化技術を使う「18Aプロセス」を推進しています。2025年中にこの技術を使って自社の次世代CPU「パンサー・レイク」の生産を始め、その後に外部からの受注を目指す方向です。

ロードマップでは1.8 nmの後に1.4 nmの微細化に挑戦する方針を示していますが、タンCEOは大口顧客からの需要を投資継続の条件に挙げています。顧客ニーズという経済的な裏付けがなければ投資を進めない意向で、巨額投資の空回りを未然に防ぐ方向性を明確に打ち出したと言えそうです。

一方、タンCEOはAI半導体について、現在主流となっているAIモデルのトレーニングという領域ではエヌビディアに太刀打ちできないと認めているようです。従業員との対話で「キャッチアップするには出遅れすぎた」「単純にエヌビディアが強すぎる」と発言したと伝わってます。

報道によると、タンCEOは次の有望分野としてエッジAIを挙げたようです。「エッジAIは大きく躍進する分野であり、確実に好機をとらえたい」との発言が報じられています。

エッジAIはクラウド経由ではなく、パソコンやスマートフォンなどネットワークの端末機器(エッジデバイス)にAI機能を搭載し、端末でデータ処理を行う仕組みです。インテルはデータセンターで使うAI半導体の分野でライバルの後塵を拝しましたが、もともとはパソコンに内蔵するCPUで業界を席巻しており、相性は悪くないと考えられます。将来的にエッジAIの分野で「インテル入ってる」を再現できるか注目されそうです。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、エヌビディアに直球勝負

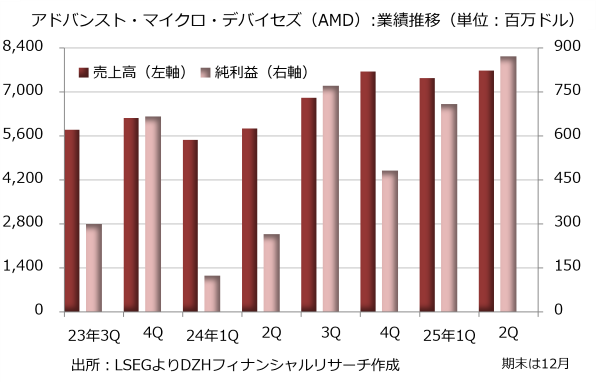

王者のエヌビディアに対抗する半導体メーカーの一部がカスタムAI半導体(ASIC)という変化球に重点を置く中、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は直球勝負を挑んでいる印象です。GPUを開発しており、すでにマイクロソフト(MSFT)やメタ・プラットフォームズ(META)など多くのハイパースケーラーが採用しています。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズがエヌビディアに対抗するための武器として主張しているのがコストパフォーマンスです。エヌビディアの高性能GPUは高額という点でも有名ですが、低価格で投入することで優れたコストパフォーマンスを実現しようとしています。

ここで連想されるのがパソコン用のCPUで、当時の王者インテルに対抗した経緯です。全盛期のインテルにはCPUの性能面で太刀打ちできず、安価な代替品としての位置づけでしたが、その後に技術力が高まり、性能面でも遜色ない水準にまで改善すると同時に市場シェアも上昇しています。CPUのストーリーをGPUでも再現できるのか注目されます。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事