日々、会社のプレスリリースを見て気になるのが「株主優待制度の導入」です。ちょっと前は公平性などを理由に株主優待制度を廃止する機運が高まっていましたが、2025年はむしろ導入企業数の方が圧倒的に多い状況。どのような事情があるのか考えてみようと思います。

導入が相次ぐ株主優待制度

株主優待制度というと、これまでのイメージは自社商品のプレゼントや自社製品の割引券、本社がある地域の特産品カタログなどが中心でした。一方、今年のトレンドは利便性が良い商品券などが中心であり、傾向の変化が伺えます。

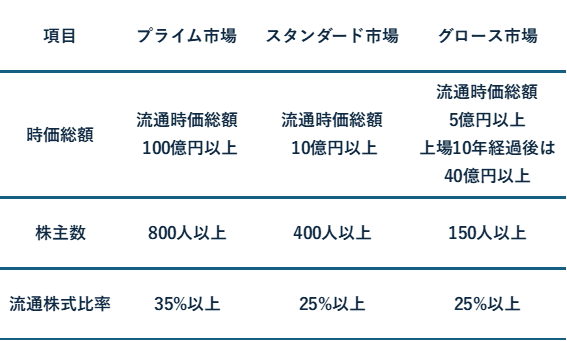

これに勝機を見出した上場企業もあり、株主優待のデジタルギフトを手掛けるデジタルプラス<3691>や、プレミアム優待倶楽部を手掛けるウィルズ<4482>のサービス導入が盛んです。今年、これらを導入した企業の一例を挙げてみるとこのようになりました。

これらは導入企業数の一部に過ぎず、まだまだたくさんあります。株主優待制度を維持するには安くないコストがかかるため、無理に始めようとすると財務を圧迫しかねません。自前でやるよりも費用を抑えられ、万人受けしやすいデジタルギフトや、さまざまな商品をポイント交換できるプレミアム優待倶楽部は画期的なサービスと言えます。

日本独自の風習

株主優待制度は日本独自の風習であり、基本的に海外企業では見られない株主還元策です。海外では、稼いだ利益を配当や自社株買いで還元するか、成長投資に回して事業拡大することが一般的。昨今では日本企業もこの傾向が強まってきました。

ちなみに、株主優待制度を初めて導入した企業は鉄道と言われています。第1号がどの企業なのか明確なことは分かりませんが、日本経済新聞の最も古い記録では東武鉄道<9001>があったようです。しかも1899年(明治32年)に始めたとのことなので、100年以上の歴史になりますね。

一部調査会社の調べでは、2025年時点で株主優待を実施する企業は1500社を超えるとのこと。東京証券取引所に上場する企業のうちおおよそ40%が株主優待を実施している計算になります。

株主優待をもらえるとお得感があり、その企業のファンになりやすくなります。個人の安定株主を増やしたいといった企業の意向や、贈り物文化がある日本人の性格が見事にマッチした結果、これだけ広まったのかもしれません。

小型株で導入が相次ぐ理由

昨年あたりから株主優待制度の導入企業数がうなぎのぼりとなっていますが、その大半が中小型株です。自前よりもコストが安いとはいえ、財務基盤がそれほど厚くない企業でなぜ導入が進むのでしょうか。その背景には東証の市場改革があるとみられます。

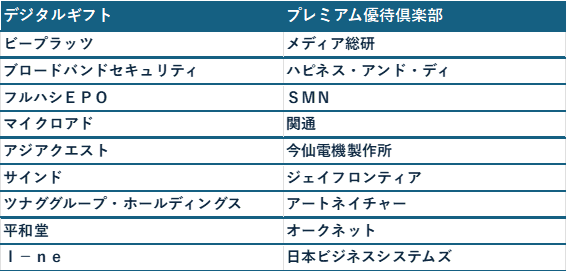

出所:日本取引所グループの提供情報をもとに弊社作成

上の図は各市場の上場維持基準です。東証では市場改革が進められており、過去に比べて上場を維持するための条件が厳しくなりました。今後も見直しが図られる見通しであり、新陳代謝を促すため基準が緩くなることはおそらくないでしょう。

せっかく上場したのに基準を満たせず上場廃止・・・となるのは会社の信用が傷つくことになるため、経営陣としても株主数の増加や株価上昇は最重要課題の一つ。それを一気に好転させる可能性を秘めるのが株主優待制度となります。

持続するかが課題

最近のトレンドとしては、株主優待制度の導入を発表した翌日に急騰、ストップ高となる事例が頻発しています。株価が低水準であることが多いため優待利回りが非常に高い傾向にあり、優待利回りが10%台に乗ることも珍しくありません。

利回り狙いの買いが殺到することで株価は急激に上昇し、株主数も増加するため、会社側としては上場維持基準の要件を手っ取り早く充足できることになります。ただ、株主優待を実施するには財務的な負担は避けられないでしょう。

財務が悪い状況が続くとせっかく導入した株主優待を中止せざるを得ない恐れもあるため、投資家にも持続可能性を見定めることが求められます。また、高い優待利回りの中小型株にありがちな、権利落ち後の急落にも注意が必要です。せっかく権利を取ったのに、利回り以上に値下がりした!となると本末転倒です。

2026年も株主優待制度の導入を発表する企業は多いと思います。魅力的ではありますが、今の株価で買うメリットはあるのか、その会社が長く続ける体力を持っているかなど、いろいろ考えることも大切です。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事