これまで何度か「ブーム」があったものの、当代の高い支持を得た今回は新境地を開拓したのではないか。今日のカプセルトイブームには、そのような口上が似合います。「店の外で子どもたちを一時的に楽しませる存在」は、どのように変わっていったのでしょうか。

駅前ビルの一角を担うカプセルトイ専門店

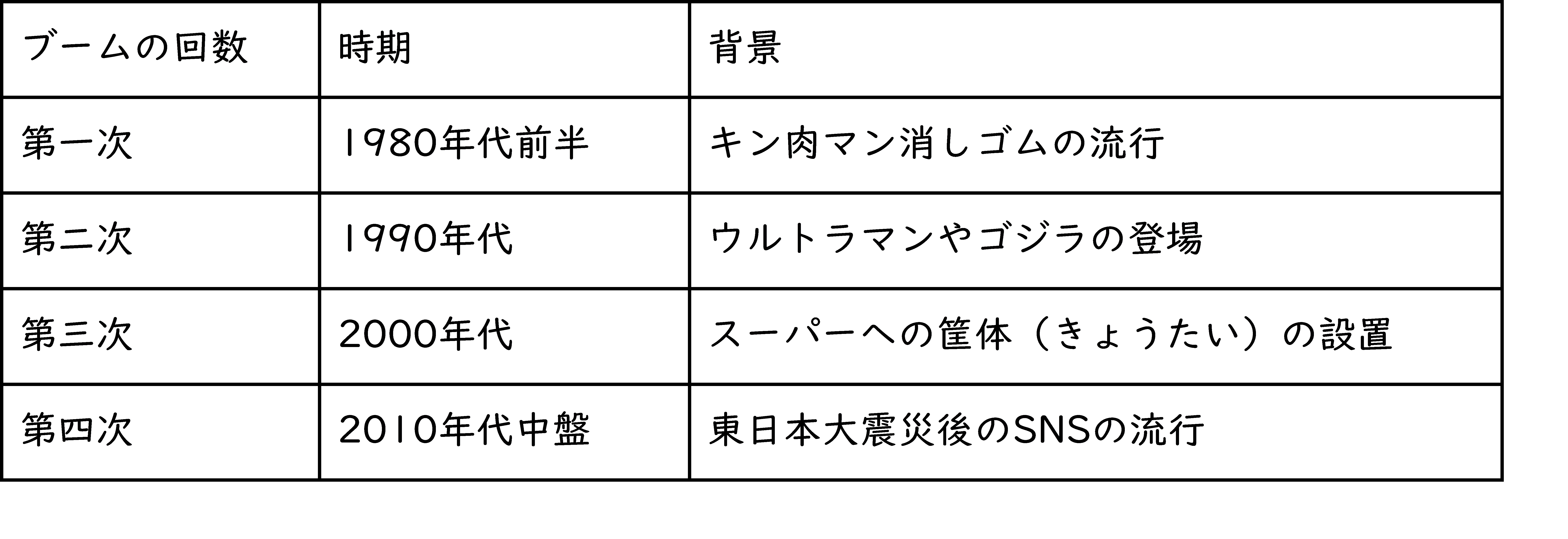

日本カプセルトイ協会によると、2023年度の市場規模は約1150億円で、前年度の約720億円から59.7%アップしました。今回のカプセルトイの流行は5回目(第5次ブーム)です。第1次から第5次までのブームを下図にまとめてみましょう。

そして2020年代の第5次ブームが到来します。第一次から第4次まではゲームセンターやスーパーなどの端にあるスキマ産業だったカプセルトイですが、第5次ブームでは専門店が広く設置されます。なぜ専門店の需要が生まれたのでしょうか。

「筐体」の応用性

カプセルトイの最大の特徴は、電気工事を必要としないことです。ゲームセンターは電気代がかかるほか、設置・撤去における工数も膨らみます。これはカプセルトイ全体にも言えると同時に、各筐体にも当てはめることが可能です。

1つの筐体を、臨機応変に変えることができるためです。月足もしくは各月足で期待通りの結果が出なければ、すぐに新しい機種に変えることができます。ほかの店舗で「当たっている」筐体や、新規の注目銘柄をすぐに試すことが可能です。先日カプセルトイを製造している企業を取材したテレビを見たことがありますが、緻密に分析して渾身の一手を出すよりも、ボトムアップで社内から(もしくは企画系の外注業者から)上がってくる新アイデアを試し、当たったものを本格的に製造する方が理に適っているビジネスモデルでした。

レアアイテムをゲットするとインスタに投稿

どれだけ事業者側にとって電気代節約の視点で魅力的でも、消費者側に受け入れられなければ、ここまでのブームとはなりません。カプセルトイは消費者の気持ちにも十分に応えています。それはレアアイテムを獲得する冒険心です。

ユニークな商品を見つけたり、めったに出ないレアアイテムを獲得すると、インスタグラムに投稿します。とても安い購入費ながら、SNSのブームを引き継ぐツールとして効果を発揮しています。製造者もその傾向をよく理解しており、意表を突いたものや人気アニメのグッズのようなラインナップが好まれます。

リスクの低い射幸性

10年ほど前にスマートフォンによる「ガチャガチャ」が流行った際に、課金による影響が大きな問題となりました。努力をせずに偶然の成功や思いがけない利益を期待する射幸性(しゃこうせい)は、カプセルトイを楽しむ心理の背景にあります。ただ、射幸性を得るためのコストはガチャガチャの比ではなく、著しく低いものです。

筆者はこの領域に深入りできるほど知識を持ち合わせてはいませんが、世代によって射幸性の高低はあります。カプセルトイは専門店に赴くことで多くの筐体を比較検討しながら、インスタによって「たくさんのいいねを貰える」ことで、特定の世代に強く支持されているといえるでしょう。

とはいえ、これまで何度もブームの隆盛があったように、常に業態全体の落ち込みを考えなくてはならない世界でもあります。業界全体のなかでのせめぎ合いも激しいものです。生き残りをかけて、何がポイントなのでしょうか。

生き残りを決めるのは「差別化」

言うは易くですが、生き残るために大切なのは「差別化」です。いかにカプセルトイのファンから選択してもらえるような商品を出し続けるかが前提となるでしょう。コストが低い分、消費者の「一度夢中になったから一定時間はまろう」という概念はほとんどありません。移り変わる嗜好ついていく必要があります。

もう1つは、現時点でカプセルトイを知らない人たちへの訴求です。第5次ブームの特徴は専門店のため、道行く人が「え、ついにカプセルトイが店舗になったんだ」と足を止めるケースも多いでしょう。興味のある筐体は漫然としながらも、何があるかなと足を運ぶ部分もあると思います。

それに加えて、もともと関心のあるアニメやキャラクターなどから派生し、「〇〇のカプセルトイもあるから足を運んでみようか。え、専門店があるの?」という順番です。数あるメディアミックスがそうであるように、そもそもの巨大な母数のファンに取り組むことによって、カプセルトイを繁栄させることができます。

いわば「オタク心」を掴むことによる手法です。従来日本のキャラクター産業はこのあたりが上手であるため、しばらくはカプセルトイの盛り上がりも続くのではないでしょうか。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事