先日夏休みで、茨城県守谷の「アサヒスーパードライミュージアム」と、隣の取手市にある「キリンビール取手工場」を訪問しました。出来立てのビールを試飲できるサービスもあり(筆者は運転手なのでソフトドリンクでしたが)、満足度の高い時間でした。再来週には東京府中にあるサントリー府中工場の訪問も決まっています。

サントリーは2026年10月から、「金麦」をビールとしてリニューアル発売することを発表しました。第三のビールとして高い知名度を誇る金麦シリーズが、ビールとして再ブランディングされます。

確立したブランドのビール化は異例

第三(その他の)ビールで確率したブランドを、ビールとして再定義するのは異例です。アサヒビールのスーパードライ→ドライゼロのように通常のビールからノンアルコールに応用した例はありますが、金麦の高い知名度の応用を見出した斬新な戦略といえるでしょう。

また金麦のCMを見ても、決して安い点を前面に出したものではありません。夕刻の家に帰る喜びを表す暖かい情景描写は、馴染み深いBGMも合わせてビールにも繋がるものがあります。「あのイメージ」はビールにおそらくビールに代わっても、引き継がれていくことでしょう。ここに金麦が採用された理由のひとつがあると考えられます。

ゼロから新しいブランドを作る方法と、サントリーのビール部門を長く牽引してきた「プレミアムモルツ(プレモル)シリーズ」を派生させる方法がありましたが、抜擢されたのは金麦シリーズでした。プレモルシリーズも販売が継続される見通しですので、同社は二大ブランドを整備していくことになりそうです。

酒税法の改正

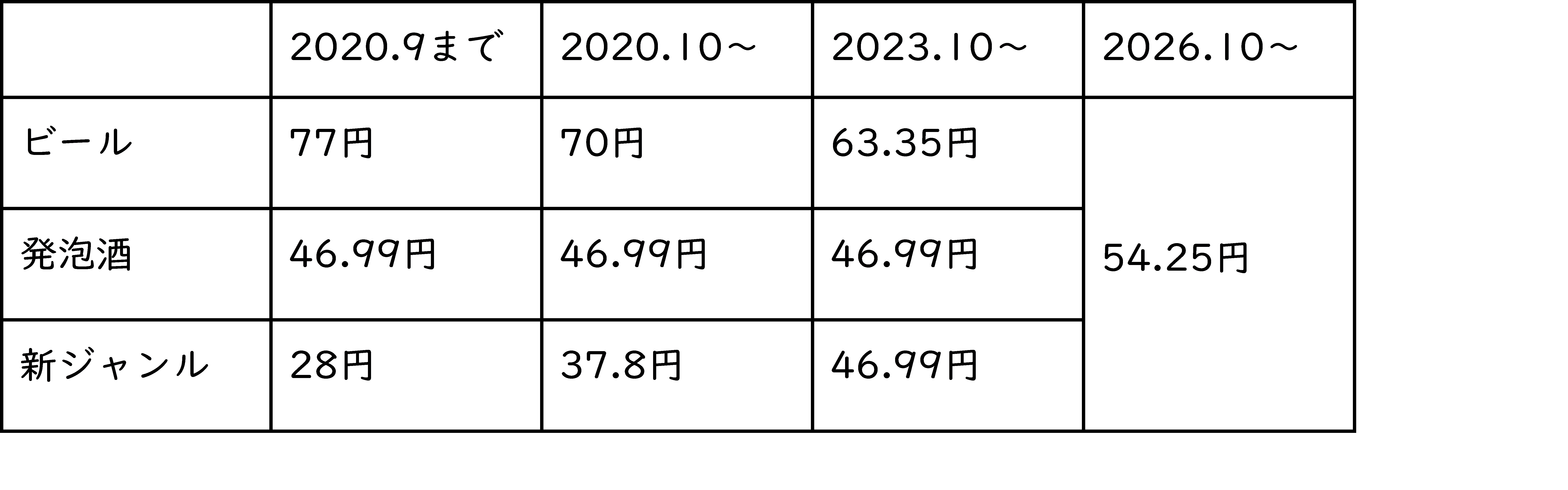

金麦の動きの背景にあるのが酒税法の改正です。平成30(2018)年に改正された酒税法にもとづき、令和8(2026)年10月までに段階的に酒税法が変わることになりました。ビール・発泡酒・新ジャンルの3種類は、以下のように変わります。

(ビール系飲料の適用税率※350mlあたり)

出典:財務省 酒税改正をもとに筆者作成

これらの種類は原料である麦芽の使用割合や副原料で細かく定められており、製造方法の変更には限界があります。このような背景から、2026年10月以降はビールのシェアが拡大し、逆に新ジャンルが値上げと受け止められることが間違いありません。市場が縮小する新ジャンルから、市場が拡大するビールへブランドを「移転」することは、王道の戦略でもあるといえるでしょう。

筆者が赴いた試飲イベントのように、長い販売歴史を各社が誇るビールに新規参入するには、新ジャンルとして高い知名度を誇っている金麦という判断があります。その点に酒税法を含めるとさらに説得力を持ちます。

なお蛇足ながら、本記事は「第三のビール・新ジャンル」という言葉を使用しました。これはビールや発泡酒のように名称が固まっていないことから、文章に合わせて併用しています。

価格帯を変えずに麦芽比率を上げる

製造方法の縛りが強いものの、サントリーからは「新・金麦は麦芽比率を50%に引き上げるものの、価格上昇は増税分程度に抑え、新ジャンルと同等の価格帯に据え置きたい」と発表されています。同社商品で比較するとプレモルシリーズと並べるのではなく、従来のビールと発泡酒の中間にあるブランドと見られます。

他社はどうでしょうか。全国規模でみるとビール業界はサントリーのほか、アサヒビール・キリンビール・サッポロビールの4社による寡占状況です。サントリーのほかにも知名度の高い商品を持つ企業はあります。特に麦とホップ・ゴールドスターのブランドを有するサッポロ、のどごし生をヒットさせたキリンには注目です。一方で「金麦の真似事」とならないような工夫は避けられないでしょう。

20代を中心とした「ビール離れ」が深刻となり、業界にとっても向かい風となるなかで訪れたブランドの再構築。これを機に各社のシェアが変わる可能性もあるでしょう。またビールは日本国内だけではなく、アジアを中心とした海外にも広く展開しています。サントリーが挑んだ「KINMUGI」ブランドの展開は日本に限らないことにも注目です。

蛇足ながら先般のビール工場ツアーについて。キリンは一番搾りの特別性に重点を置き、アサヒビールは鋭いのどごしをイメージ重視で展開していました。サントリーは同社が提供している「水」が中心コンセプトのようですが、数年後には「金麦」のツアーが組まれているかもしれませんね。挑戦心を示す「やってみはなれ」起源の企業です。ここのところ会長の不祥事に、ネガティブキャンペーンが広がった同社の一大勝負がはじまります。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事