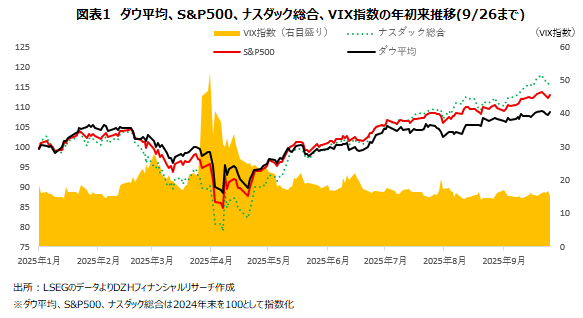

先週はダウ平均が3週ぶりに小幅反落し、S&P500、ナスダック総合も4週ぶりに反落

先週の米国株式市場ではダウ平均が67.98ドル安(-0.15%)と3週ぶりに小幅反落し、S&P500が0.31%安、ナスダック総合が0.65%安と、ともに4週ぶりに反落しました。

週明けは、エヌビディアとオープンAIの提携発表を受けてエヌビディア、オラクルなどのAI関連株が軒並み上昇したほか、新型iPhoneの販売好調を好感したアップルも大幅高となり主要3指数がそろって上昇してスタート。主要3指数はそろって取引時間中と終値の史上最高値を更新しました。

しかし、その後はエヌビディアなどのAI関連株に過熱感が意識されたことや、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が「株価はかなり割高に評価されている」と指摘したことでバリュエーションへの懸念も強まりました。

木曜日に発表された新規失業保険申請件数や4-6月期GDP確報値などの経済指標が強い結果となったことで、利下げ期待がやや後退したことも相場の重しとなり、主要3指数は火曜日から木曜日までそろって3日続落となりました。

週末金曜日は、注目された8月個人消費支出(PCE)価格指数が予想通りに伸びにとどまり、年内2回の利下げ期待が維持されたことで主要3指数はそろって反発し、下落幅を縮小して終了しました。

米連邦準備理事会(FRB)がインフレ指標として注視する8月PCE価格指数は、変動の大きい食品、エネルギーを除くコアPCE価格指数が前月比+0.2%、前年比+2.9%とともに市場予想と一致しました。

CMEのフェドウォッチ・ツールの10月米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ確率は前週末の91.9%から木曜日に87.7%に低下しましたが、金曜日は89.3%で終了しました。

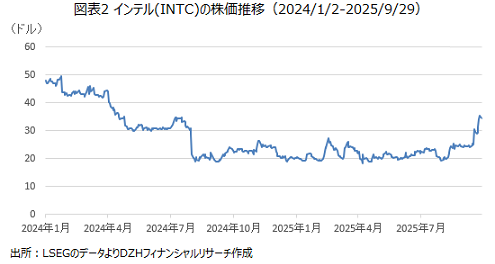

インテルが2週連続で急伸

主要3指数がそろって下落する中、半導体製造大手のインテルが週間で20.01%高と大幅高となりました。人工知能(AI)向け半導体の急成長を受けてエヌビディアなどが大幅高となる一方、インテルはAI関連事業の出遅れが嫌気され株価の下落基調が続いていましたが、8月中旬に米政府がインテル株を取得することで交渉中だとのブルームバーグ報道をきっかけに株価の出直りが鮮明になりました。

ブルームバーグは8月14日、トランプ政権が国内製造業の拡大とオハイオ州におけるインテルの工場建設計画の強化を支援するため、政府によるインテルへの出資の可能性についてインテルと協議していると報じ、その後、米政府はインテル株89億ドルを取得することで合意したと報じられました。

また、9月中旬には米エヌビディアがインテルに50億ドルを投資してデータセンターやPC向け半導体を共同で開発すると発表したことも好感されました。

さらに、9月下旬にはアップルによるインテルへの投資案件で両社が協議を開始したとブルームバーグが報道したことで株価は騰勢を強めました。

インテルの株価は今年4月8日に17.67ドルの52週安値を付けましたが、米政府の株式取得報道を好感して8月15日に終了週に23.11%高と急伸し24ドル台に上昇すると、9月第3週に22.84%高、9月第4週に20.01%高と2週連続で急伸し、株価は35ドル台を回復しました。

週明け29日は、テクニカル指標のRSI(相対力指数)が株価の買われ過ぎを示す80に上昇したことで利益確定売りが強まり、2.87%安と5営業日ぶりに反落しましたが、年初来では71.97%高となりました。

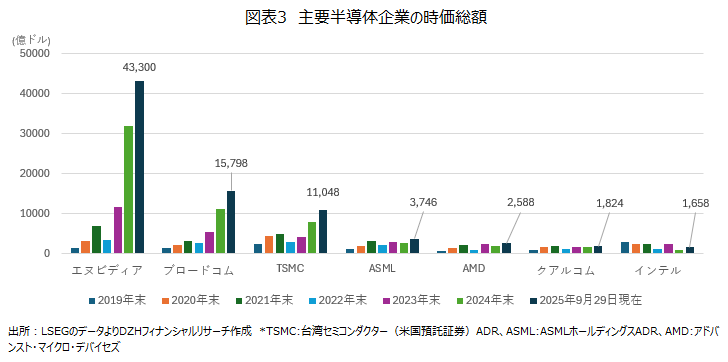

インテル 時価総額では存在感が希薄化

パソコン(PC)向け半導体(CPU)で圧倒的なシェアを持つインテルは、株式市場では存在感が希薄化しています。

2019年末のインテルの時価総額は2878億ドルと、台湾セミコンダクターADRの2349億ドルを上回り、エヌビディアの1401億ドルの2倍以上でしたが、先週末(9月26日)時点の時価総額は1658億ドルと、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)採用銘柄の中で時価総額ランキングの第9位に低下しました。

PC向けCPUでインテルと競合するアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)の時価総額は2019年末に735億ドルとインテルを下回っていましたが、先週末の時価総額は2588億ドルとなり、インテルの1.5倍以上になりました。

米国政府が日本製鉄によるUSスチールの買収について強い拒否感を示し、国家安全保障上のリスクを理由に買収に介入しましたが、米政権のインテル株取得についても同様な背景があると言われています。しかし、時価総額を見る限り株式市場においてインテルは存在感を失っており、政府を始めとしたオールアメリカンのインテル支援の効果は限定的なものになりそうです。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事