2024年5月に、SNSのXを駆け抜ける架空の?楽天社員について、「Xを駆け抜ける楽天モバイル社員」として本メディアで取り上げました。事業の展開には先行指数と遅行指数があります。会社全体で「仕組んで」いるとしても、SNSを賑やかにする賑やかさには「楽天はモバイル事業への挑戦が失敗してこのまま潰れるのでは」というインターネット上の評論家らの乖離を感じたものです。

記事を上梓してから約7か月、楽天グループは通期決算を発表し、5年振りに営業黒字を達成したと報告しました(最終損益は1624億円の赤字)。

楽天グループが5年振りに営業黒字

楽天グループが14日に発表した2024年12月期連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が529億円(前期は2,128億円の赤字)と、モバイル事業に本格参入する前の2019年12月期以来、5年振りの黒字に転換しました。ECサイトや楽天トラベルなどが好調であることは前提ながら「モバイル事業の採算が改善したため」と大きく報じられています。2024年12月末時点の携帯電話の契約数は830万回戦、前年比から40%近く伸長しています。

次の目標として1,000万台を掲げる

楽天モバイルの好調さは、シンプルな料金体系を前面に出し、若年層を中心に利用者を拡大したことが寄与しています。docomoやKDDIなども若年層対策に注力しているなか、楽天の底力を活用して「勝ち切った」今回の決算は、営業力の強さを垣間見せるものです。そしてもう1つ注目すべきなのは、今回の事業改善の背景に「楽天ポイントを核とする経済圏の駆使」があります。筆者の仕事である家計改善とも、とても縁の近いものです。

「経済圏」といえばどこの企業か

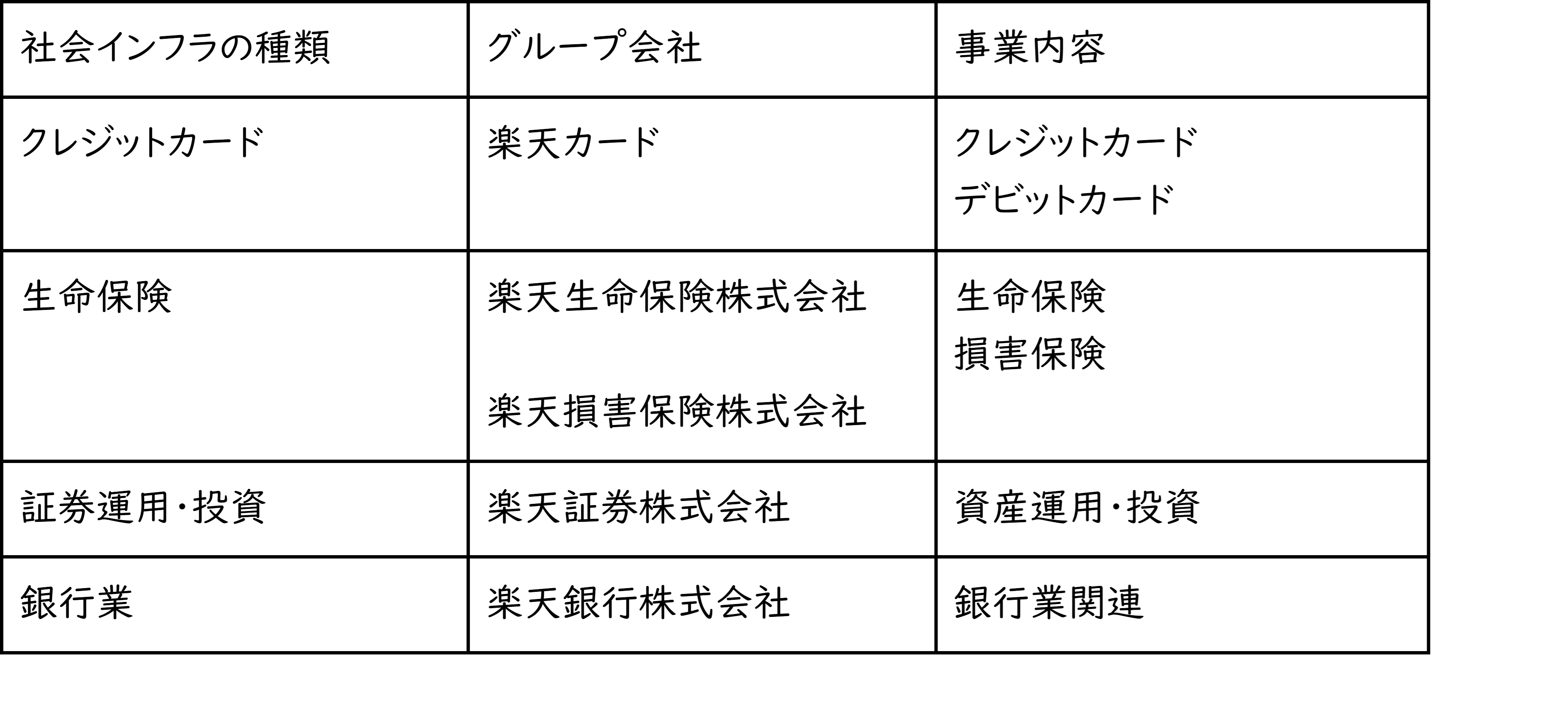

経済圏とは、1つの企業が生活に関する事業を皮切りに、さまざまなサービスを提供するコングロマリットな事業展開を指します。それぞれの事業をポイントサービスの優位性や紹介キャンペーン、利用者に対する恒常的な特典で繋げることによって、ユーザーが複数のサービスのユーザーになうーザーになることを目指します。

楽天グループを例にとると、楽天モバイルを通じて「スマートフォン(携帯電話)のユーザー」となります。その後、「楽天モバイルを使っていれば以下のサービスに加入しませんか」と優位的な営業展開を進めます。これらは社会インフラとして、日常生活には欠かせないものばかりです。

このような経済圏展開を進めているのは、楽天グループだけではありません。KDDI(au)やdocomo、SBIグループなども積極的に展開しています。ただ、これらの企業と比較したときに注目したいのが、楽天グループが若年層への営業で勝っていることです。

今後の楽天への期待

いわゆる「経済圏戦争」として、楽天には期待できる2つのメリットがあります。

若年層は今後の経済圏デビューを期待できる

経済圏は積極的な営業に向いている領域と、向いていない領域があります。たとえば上記の楽天カードや楽天証券などは、ひとりのユーザーが複数ブランドを展開することも不自然ではありません。

一方、電力自由化にともなう新電力(楽天でんき)や楽天銀行などは、複数の企業を持つユーザーは少数派です。銀行業は預金によって銀行を分ける可能性もありますが、電気などは東京電力などの社会インフラがあるなかで、敢えて楽天のサービスに加入するならば「それなりの吸引力」が求められます。

筆者もファイナンシャルプランナー(FP)として数ある家計相談に対応していますが、「住宅ローンの会社はどこを選びますか?」「証券会社はどこにしますか?」という顧客へのクエスチョンの折に、「電気どうしますか?」とはならないのではという仮説です。とはいて独立や結婚を控えた若年層で、まだ経済圏デビューをしていない方々にとっては、楽天グループの営業力と優位性が「ひとつの経済圏に染める」可能性を高めると考えます。

楽天モバイルの事業展開が進むいま、経済圏を活用した他事業への展開はグループの業績を押し上げることでしょう。

国際的なスポーツブランドへの展開

経済圏を構築しても、それが1億数千万人「しかいない」日本限定ならば事業希望はそれほど無いのでは、という厳しい見立てもあります。

そこで楽天が対策していると感じるのは、国際的なスポーツブランドへの展開です。同社は2016年にスペインリーグ(リーガ・エスパニョーラ)の雄であるFCバルセロナとスポンサー契約を締結したほか、2019年には台湾のプロ野球チームである「ラミゴ・モンキーズ」を買収しています。日本のプロ野球チームやJリーグチームを所有しているのは、多くの人が知るところでもあります。

ここから海外の一般層に対する知名度を高め、日本以外の経済圏に展開していくのではないでしょうか。各国の文化も経済政策も違うなか、外資が展開していくのは難しさもありますが、楽天にはそれを乗り越える営業力の強さが備わっています。今回のモバイル事業を軌道に乗せつつある営業力の強さで、日本国内で評論されているうちに、あっと驚く新規経済圏の構築が発表されるかもしれません。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事