EPSとは

EPSとは、Earnings Per Shareの略で「1株あたり純利益」または「1株あたり利益」を示しています。

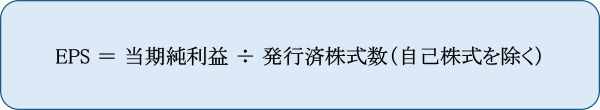

計算方法は、以下となります。

当期純利益が10億円、発行済株式数(自己株式を除く)が1000万株であれば、EPSは10億円÷1000万株=100円と計算できます。

発行済株式数(自己株式を除く)の計算方法

発行済株式数(自己株式を除く)は、期中平均発行済株式数から、期中平均自己株式数を控除して算出します。

なぜ期中平均発行済株式数を使うのかというと、当期純利益がある一定期間の利益の合計(3月決算会社であれば4月~翌3月までの利益の合計)であるので、期末の1時点の発行済株式数と比較するのはふさわしくないとされるためです。

ただ、厳密に期中平均発行済株式数を計算するのはさすがに面倒です。一般的に、期首期末平均の発行済株式数(自己株式を除く)を使うことが多いと思います。また妥協して期末の発行済株式数(自己株式を除く)をそのまま使う場合もあります。

期首期末平均の場合は、2期分のデータを使用します。前々期末の発行済株式数(自己株式を除く)と前期末の発行済株式数(自己株式を除く)を足して2で割るという感じです。

例:前々期末の発行済株式数(自己株式を除く)が100万株、前期末の発行済株式数(自己株式を除く)が120万株であれば、期首期末平均の発行済株式数(自己株式を除く)は(100万株+120株)÷2=110万株となります。

EPSの変動要因

・当期純利益の増減

EPSは分子である当期純利益の増減により変動します。当期純利益が増加している会社で発行済株式数(自己株式を除く)に変動がなければ、EPSは増加します。

・発行済株式数の変動

公募増資(新株発行)はもちろんですが、公募増資(自社株処分)でも発行済株式数は増加します。その他にも新株予約権が行使され場合は発行済株式数が増加します。

なお、企業が新株を発行した際に、既存の株主に与える影響を数値で表す指標を希薄化率といいます。希薄化率の値が大きいということはそれだけ株式の価値が薄まってしまう(下がる)ということです。なお、新株予約権の発行の開示資料には希薄化率が記載されていますので、注目するようにしてください。

希薄化は「当期純利益が変わらないのに発行済株式数が増えれば、EPSが減少してしまう」ということです。ただし、調達した資金で投資を行う場合は、投資による収益拡大への期待も出てきますので、希薄化率から想定したほど株価は下がらないということもあります。

増資は株主にとって必ずしもマイナスというわけではありませんので、資金使途をしっかりと確認するようにしてください。具体的な内容にもよりますが、一般に設備投資などは好感されやすく、借入金の返済は好感されない傾向があります。

・自社株取得

自社株取得は自己株式の増加につながりますので、EPSの増加要因となります。なお、実際に取得する段階ではなく、会社が「自社株取得枠の設定」を発表した段階で、株価にプラス働くことが多くあります。これは将来の自社株買い→自己株式の増加→EPSの増加を見越しての反応であると考えられます。

なお、自己株式を保有していると公募増資(自社株処分)が行われる可能性があります。自己株式を多く保有している会社については、どのような活用方法を考えているのか確認することが重要です。会社が有効な活用方法を考えていないようであれば、積極的に自己株式の消却を求めましょう。なお、自己株式の消却が実施されればその株式は消滅することになります。

EPSの活用方法

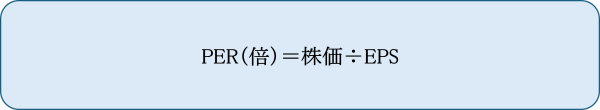

EPSの活用方法として最も一般的なのがPERです。PERとは株価収益率のことで、今の株価がEPS(1株当たり純利益)の何倍にあたるのかを示した数値です。計算式は以下となります。

東証が発表している「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」によると、2025年7月末時点の東証プライム上場の1618銘柄のPERを平均した数値は16.1倍となっています。業種によりばらつきはあるものの、この16倍を基準として、それ以上なら割高、それ以下なら割安と説明されることが多いといえます。

一般的にPERが高い銘柄は割高、低い銘柄は割安といわれるものの、必ずしもそれが正しいとはいえません。ここでポイントとなるのが、EPS(1株当たり純利益)の成長です。

例えば、EPSが50円で株価が1000円であれば、PERは20倍です。これだけみると東証プライムの平均より高く、割高にみえます。その後にその会社のEPSが100円となり株価は2500円になったとします。PERは25倍であり、まだ割高と感じます。この場合において、EPSが50円→100円と倍増したので、次期のEPSは 200円になるかもしれないと期待できるとします。EPS 200円でPER16倍なら株価は3200円です。仮に現時点の株価が2500円だとしてもEPS が200円になるとすれば、十分割安であると判断することができます。

このようにEPSの成長が見込まれれば高いPERも許容されることになります。逆にEPSが今後減少することが見込まれる場合は低いPERとなります。

スマホゲームの会社が大ヒットで大きな利益を上げたものの、その後は利益が低下すると見込まれれば、低いPERで放置されることになります。

基本となる理論株価の計算方法

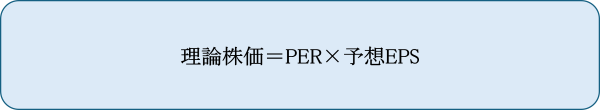

PER×予想EPSは基本となる理論株価の計算方法といえます。実際にこの理論株価の計算方法で目標株価を設定している証券会社もあります。

例えば、PER20倍、予想EPS150円だとすれば理論株価は20倍×150円=3000円となります。

この算出方法で重要なことは予想EPSをいくらにするかと、PERを何倍にするかです。予想EPSについては、会社予想のEPSやアナリスト予想のEPSなどを参考にすることが多いといえます。PERについては、業種平均のPERやその銘柄の過去のPERなどを参考にすることが多といえます。業種平均のPERについては、上記の「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」で確認することができます。

なお、理論株価についての詳細はコラム「理論株価の基本を知ろう」をご確認ください。

最後に

今回はEPSについて、その基本的な内容から活用方法までを説明しました。株式投資においては必須の知識といっても良いものです。

もう少し詳しくいえば、当期純利益についてはファンダメンタルの知識が必要になります。さらに、公募増資や新株予約権などのファイナンスに関する知識、自社株買い・消却の流れに関する知識も必要です。シンプルだからこそ、ごまかしがきかないということもありますので、この辺りの知識はしっかりと身に付けるようにしてください。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事