あらゆるものが値上げされて家計が苦しい。賃金も上昇しているけども物価の上昇に追いつかない、といった指摘がいろんな場面で見られますが、企業側からみた景色はどうなのでしょう。

帝国データバンクが8月28日に発表した価格転嫁に関する実態調査(2025年7月)によると、実はコストの上昇を価格に転嫁できている企業は4割に満たない水準だったことが明らかになりました。調査は帝国データバンクが全国2万6196社(有効回答企業は1万626社)を対象に実施したアンケートをもとにしたものです。

前述したように、これだけ身の回りのものが値上がりし、名目賃金から物価変動の影響を差し引いて算出する実質賃金についても、連続でマイナスが続いている状況から考えると意外に思えるかもしれません。しかし、賃金の上昇が物価の上昇についてこれない状況が続いている以上、さらに値上げを続けていくとは企業側にとっても難しい状況になっていることがわかります。

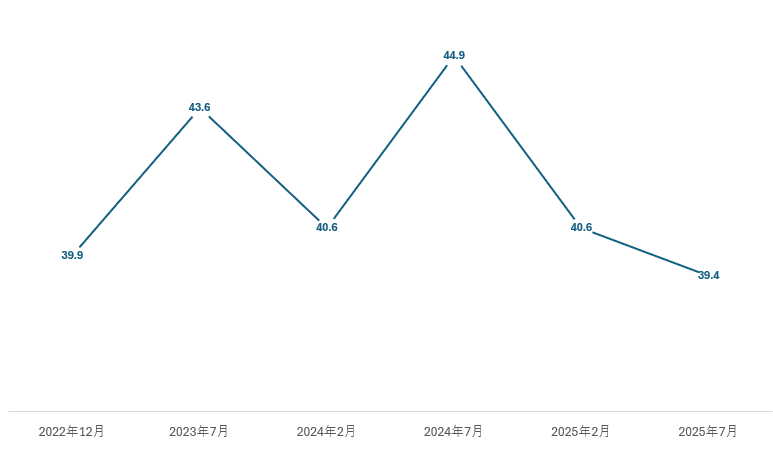

調査結果をさらに詳しく見ていきたいと思います。まず企業が自社の主な商品・サービスにおいて、コストの上昇分を販売価格やサービス料金にどの程度転嫁できているか示す価格転嫁率は39.4%となりました。前回から1.2ポイント低下し、調査開始以来、最低の水準だったとのことです。

コスト上昇分を価格転嫁できていると回答した企業は73.7%(前回2025年2月調査時から3.3ポイント低下)となりましたが、このうち「10割すべて転嫁できている」と回答した企業はわずか3.8%(同0.3ポイント低下)に過ぎず、「8割以上」で11.9%(同1.2ポイント低下)、「5割以上8割未満」が17.1%(同1.5ポイント低下)、「2割以上5割未満」が17.0%(同0.2ポイント低下)、「2割未満」が23.9%(同0.8ポイント低下)となりました。

価格転嫁率の推移(全6回)

帝国データバンク公表資料よりDZHFR作成

価格転嫁率39.4%というのは、これらの内訳をもとに計算したもので、コストが100円上昇した場合に販売価格に転嫁できる割合が39.4円にとどまっていると言い換えることができます。つまり残りの6割超を企業側が負担しているということを示しています。

要因はいろいろとありますが、前述したように消費者が値上げに敏感になっており上げられない、同業他社との価格競争により値上げは難しいなどの声が聞かれたようです。

業種別でみた場合はどうでしょうか。比較的価格転嫁が進んでいるところでは、「化学品卸売」(価格転嫁率53.8%)、「鉄鋼・非鉄・鋼業製品卸売」(同52.3%)などが挙げられます。昨今、マンションなどの価格高騰が強く問題視されるようになっていますが、「建材卸売」も同53.2%と相対的に高い水準です。とはいえ、それでもようやく5割程度ということもできるでしょう。

反対に価格転嫁が進んでいない業種は、「飲食店」(同32.3%)や「旅館・ホテル」(同24.9%)などが挙げられます。特に低いのは「医療・福祉・保健衛生」で同15.1%にとどまります。医療の場合は保険などにより診療報酬額が決まっていることが影響していそうです。

旅館やホテルは、かなり宿泊料金が上がっている印象がありましたが、コストに対する価格転嫁の割合という意味ではかなり厳しい業種であるという点は以外でした。このように価格転嫁が進まない要因は、これまでに度重なる値上げを実施しており、これ以上値上げすると消費者が離れてしまうという懸念があるためだと思われます。

とはいえ、企業の自助努力で吸収できる範囲にも限界があるでしょう。企業の収益性が悪化すれば、持続的な賃上げも困難になり、ますます実質賃金が上がらない状況になりかねません。そうなれば物価と賃金の好循環などとは言っていられなくなるでしょう。消費者側も継続的な値上げを受け入れることで、経済全体が成長を維持できる環境を整えていく必要があると感じます。

人気ランキング

人気ランキング

連載

連載

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事