米国市場ではETF(上場投資信託)への投資が活発です。大型株に投資するタイプから成長株の指標に連動するもの、米国債の指数をベンチマークとするETFなどさまざまなタイプがあります。

景気やマーケットの動向などに応じて使い分け、リスクを軽減させる手段として活用することも可能です。売買も手軽で、使い方次第で大きな武器になりそうです。そんな海外ETFの内容を簡単にまとめたこのコラム、今回は経済成長が著しいインドの株式指数で運用するETFをご紹介します。

ベンチマークの株価指数、ウィズダムツリーが自ら算出

インドは人口が14億人を超え、経済発展が続く将来性の豊かな国です。株式投資で成長を資産形成に生かしたいと考えてしまいますが、外国人の個人は原則的にインド市場で株式を売買することができません。米国市場には個別銘柄のADR(米国預託証券)が上場しているものの、日本から取引できる銘柄は限られています。

そこでインド投資の有力な選択肢になり得るのは投資信託やETFです。今回は「ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI)」をご紹介します。

このETFは、ニューヨーク市場に上場するウィズダムツリー(WT)の子会社、ウィズダムツリー・アセット・マネジメントが運用します。ETFは通常、指数算出会社が運用する指数をベンチマークとし、それに連動するパフォーマンスを目指します。

ウィズダムツリーのETFは一風変わっており、ベンチマークとなる指数のほとんどをウィズダムツリー自身が算出しています。「ウィズダムツリー インド株収益ファンド」のベンチマークである「ウィズダムツリー・インド・アーニングス・インデックス」もこのパターンに該当します。

このインデックスの構成銘柄となる要件は、◇インドで設立された会社◇インドのメジャーな証券取引所に上場している◇前年の純利益が500万ドル以上◇時価総額が2億ドル以上――などです。株価指数の多くは構成銘柄の時価総額や株価で加重平均されるケースが多いのですが、このインデックスは純利益に基づいて加重平均される点が特徴的です。

純資産額に対する管理報酬は年0.87%です。分配は年4回ですが、2023年と2024年はともに年1回でした。

銘柄別の構成比ではリライアンスが首位

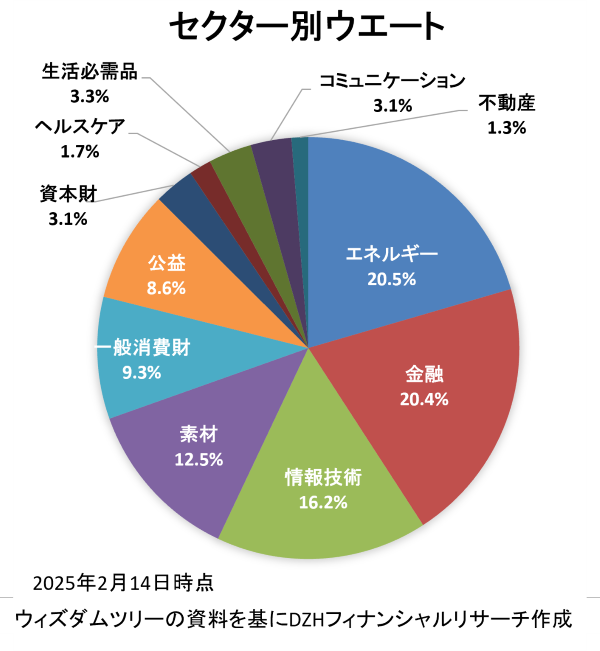

自社で算出するインデックスをベンチマークとするこのETF、ポートフォリオは412銘柄で構成されています。セクター別の構成比ではエネルギーのウエートが最も高く、19.2%に上ります。エネルギーに次ぐのが銀行の19.0%、情報技術(IT)の15.1%、素材の11.7%、一般消費財の8.7%、公益の8.0%、資本財の6.9%です。

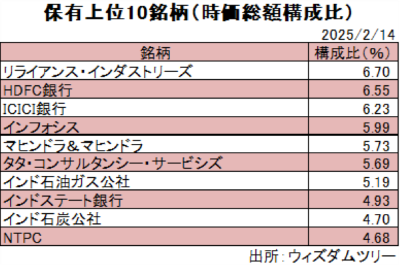

ポートフォリオの時価総額構成比では、インド最大の財閥であるリライアンス・インダストリーズが7.5%で首位です。リライアンス・インダストリーズは石油化学事業を軸に石油・ガスの探査と生産、小売り、デジタル・サービス、メディア&エンターテインメントなど多角的に事業を展開しています。

時価総額構成比の第2位はHDFC銀行で6.4%です。2024年末時点の支店数が9000を超えるインド最大級の銀行で、バーレーンやドバイなどに海外支店を持ちます。2023年に住宅ローンを提供するハウジング・デベロップメント・ファイナンス・コープ(HDFC)と合併し、業容を拡大しています。

第3位はICICI銀行で6.0%です。1955年に世界銀行やインド政府の肝いりでICICIが設立され、開発銀行の役割を担っていました。1990年代の金融セクター自由化の流れに沿ってICICI銀行が設立され、その後にICICIと統合しています。

4位はインドの代表的な情報技術(IT)銘柄のインフォシスで、構成比は5.6%です。欧米の大手企業からIT業務を請け負うケースが多く、クライアント別ではインド企業の比率は極めて低いようです。

5位は自動車メーカーのマヒンドラ&マヒンドラで、構成比は3.2%です。コングロマリットのマヒンドラ・グループの中核企業です。グループ企業では金融のコタック・マヒンドラ銀行、ITサービスのテック・マヒンドラなどがインド市場に上場しています。

6位はタタ財閥のITサービス企業のタタ・コンサルタンシー・サービシズで構成比は2.9%。インフォシスの競合です。7位はインド石油ガス公社(ONGC)で、構成比は2.8%。政府が株式の過半を持つ国有企業で、石油や天然ガスの探査・生産を手掛けています。8位は銀行大手のインドステート銀行で、構成比は2.5%です。

投資パフォーマンスは13年で9勝4敗、プラスの年は圧巻の上昇

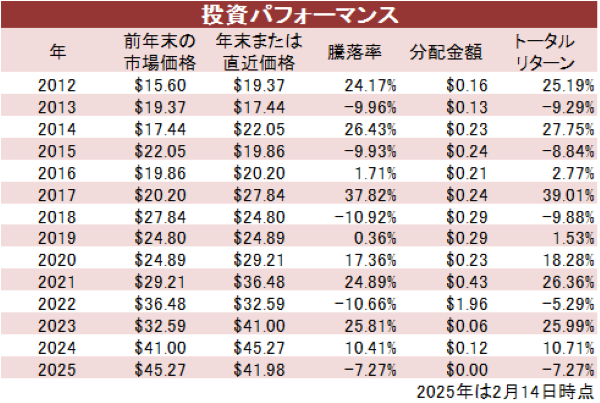

「ウィズダムツリー インド株収益ファンド」のパフォーマンスはおおむね良好です。新興国を投資対象としているだけに不安定な時期もありますが、2011年末から2024年末までの13年間で市場価格は3倍近くにまで上昇しています。

年ごとのパフォーマンスをみると、2012年から2024年までの13年間で、トータル・リターンがプラスだった年は9回、マイナスは4回です。9勝4敗は悪くないですし、マイナスが4回とも10%以下だったのに対し、プラスの年は2012年が25.2%、2014年が27.8%、2017年が39.0%、2021年が26.4%、2023年が26.0%と圧巻のパフォーマンスをみせています。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事