中国株を始めるためのキーワード。今回は中国株の歴史に触れながら、中国株式市場の初めての本格的な「ブル相場」について紹介します。

株式市場の上昇局面は「ブル相場」、下降局面は「ベア」を相場と呼ばれます。ブル(Bull)は強気のことで、雄牛が角を下から上へ突き上げる仕草から相場が上昇していることを表しています。一方、ベア(Bear)は弱気のことで、熊が前足を振り下ろす仕草、あるいは背中を丸めている姿から相場が下落していることを表しています。

上場銘柄数少なく、投資家は急増

中国で1990年12月1日に深セン証券取引所が試験開業(中央政府の許可を得て正式開業したのは1991年7月3日)、上海証券取引所は1990年12月19日に開業しました。そのおよそ11カ月後の1991年10月当たりから、誕生から間もない中国株式市場は初の本格的なブル相場を迎えました。

この連載の「市場介入の始まり」で紹介しましたように、証券取引所が開業する前の1990年は、深セン市でまだ店頭取引が行われていたが、株式を売買する闇市の横行し、空前の株式投資ブームが巻き起こりました。その沈静化を図る政府が矢継ぎ早に打ち出した手荒い株価抑制措置で、同年11月下旬からその後の9カ月超にわたり株価が暴落。証券市場が頓挫することも望まない当局が初の市場救済に乗り出し、極秘で実施した買い支えが成功。1991年10月から深セン市場の株価が上向き転じました。

一方、上海市場では開業から1年も経たずに株券ペーパレス化が実現し、足かせとなっていた手作業による株券の名義書換(株券の保有者の変更を株主名簿に記録すること)の遅れが解消。もともと堅調に推移していた株価の上昇が一段と加速しました。上海総合指数は1991年10月の国慶節連休明けから翌1992年2月24日まで、なんと99営業日続伸。1992年5月21日には上海総合指数が前日比105.27%高という驚きの上昇率を記録しました。

株価の上昇の背景には、当時の上場銘柄数が極めて少なかったことが挙げられます。株の儲け話が巷で広がり、投資家の数が急激に膨らむなか、限られた銘柄に投資マネーが集中し、株価を押し上げました。

証券マンの回想、「何を買っても儲かっていた」

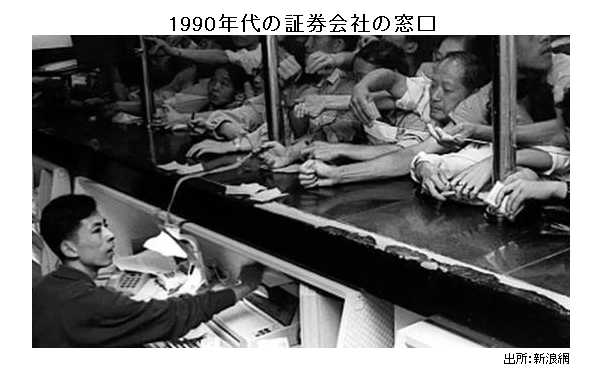

2011年に『人民日報』に掲載された「中国株式市場の過去20年間を振り返る」特集では、90年代初めに上海の証券会社で営業ホールの窓口業務を担当していたる証券マンが当時の状況についてこう回想した。

「出勤から退勤まで、カウンターの前は常にお客さんでギュウ詰め。株を買えば一晩で大金持ちになれると信じる人がますます増えていた。大口顧客ですら株の知識は皆無。委託売買の申込用紙の書き方が分からない、どの株を買いたいのも分からない人もいた。申込用紙の記入漏れがあってお客さんに確認したら、「どっちでもいい、決めてくれ」と言われることもあった。ただ、当時は確かに何を買っても儲かっていた。お客さんは委託売買の申込書を先に処理してもらいたくて、私たちにお菓子などの差し入れをしたり、食事をおごってくれたりもしていた。」

1992年5月21日、上海総合指数は前日比105.27%高

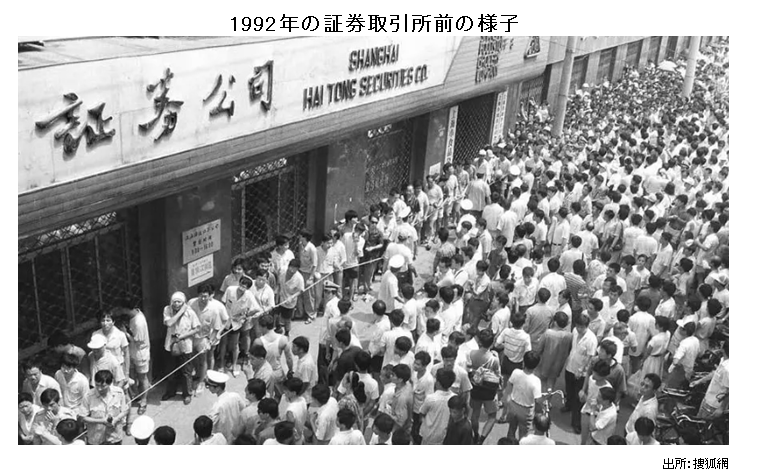

上海の金融業界にとって、1992年5月21日は歴史的な1日となりました。その日に上海総合指数は前日終値の616.99ポイントに比べ104.27%高の1260.32ポイントで寄り付き、105.27%高の1266.49ポイントで終えました。直接な原因は、これまで実施されていた1%の値幅制限が完全撤廃されたことです。値幅制限の撤廃を聞き付けた投資家らは早朝から上海の3大証券取引所(申銀、万国、海通)に殺到し、渋滞で周辺の交通が麻痺。人々は株価の急騰で興奮し、お昼休みに爆竹を鳴らして祝う人もいたそうです。

5月26日には、上海総合指数は1429ポイントを付けました。上海証券取引所が開業した1990年12月19日の時価総額を100ポイントとして始まった上海総合指数は、およそ1年半で1329%上昇しました。

ただ、そこで頭打ちとなり、指数は下げに転じました。株式市場を当時管轄していた中国人民銀行は値幅制限の撤廃と同時に、上場銘柄を増やす計画も進めていました。6月には一気に数十銘柄の上場を承認。上場銘柄が増えると投資家の投資先が分散します。値上がりした既存の銘柄を売り、新しい銘柄を買おうとすると、売られた銘柄の株価は下落します。1992年11月17日には上海総合指数は386ポイントの安値を付けた。高値をつかんだ人々は大きな損失を抱え、株の怖さを思い知らされました。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事