売れ残り住宅、地方政府が買い上げ

第43回でご紹介した、中国の住宅在庫消化策に具体的な動きがありました。中国の経済・金融分野を担当する何立峰副首相が、売れ残っている住宅を地方政府が買い上げて低所得者向けに供給することを認めると表明しました。5月17日に開かれた不動産政策の報道向け発表会で、不動産デベロッパーが市場で販売する「商品住宅」について「在庫が比較的多い都市では政府が必要に応じて購入し、合理的な価格で買い入れて保障性住宅にすることができる」と述べました。また、不動産会社が地方政府から取得したものの、開発が進まない土地の使用権を買い戻したり、建設途中のプロジェクトを買い取ったりすることで資金繰りが困難な不動産企業を助けるよう求めました。

実施主体は各地方とはいえ、中国政府が直接不良債権に乗り出した形です。この手法自体は予想の範囲内でした。第43回でご紹介した通り、香港メディア『経済通』は5月2日、中国当局が不動産デベロッパーから商品不動産を直接買い上げ、低所得者向けの保障性住宅として供用する制度の導入があり得ると伝えています。

人民銀が買い取り資金提供、3000億元の再貸付枠を設定

市場の関心は、住宅在庫の買い取り資金をどこが、どのように割り当てるのかでした。これについては、中国人民銀行(中央銀行)が5月17日の発表会で「3000億元の再貸付(人民銀が金融機関に融資する制度)を設置する」と明らかにしました。地方政府が管轄する国有企業が金融機関の支援を受け、売れ残り商品住宅を買い取る方式です。銀行から引き出せる融資が5000億元に上る見通しを示しました。

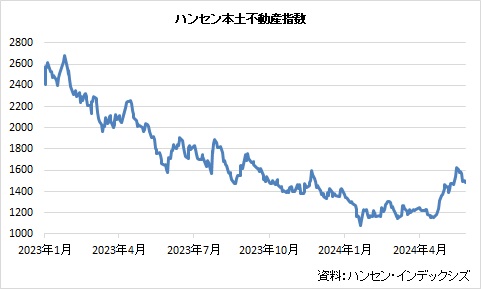

ただ、こうした発表に対し中国の株式市場はネガティブに反応しました。香港取引所に上場する中国の不動産株で構成するハンセン本土不動産指数(HSMPI)は今年4月22日に付けた直近安値から発表当日の5月17日にかけて41%上昇しましたが、その後5月28日までに9%反落しています。

市場は資金規模に不満、不動産株が反落

習近平総書記(国家主席)をトップとする中国共産党中央政治局が4月30日の会議で「既存不動産の消化と住宅の増分最適化に向けた政策・施策を包括的に研究する」と方針を決めていましたから、期待で買われていた不動産株が具体策の発表を受けて売られた面はあるでしょう。しかし市場を失望させた最大の要因は、再貸付枠の規模が小さかったことのようです。ムーディーズは融資を受けられるのは住宅在庫の4%に過ぎず、「大海の一滴」だと評しました。ブルームバーグによれば、エコノミストは売れ残り物件の規模を数兆元と試算しており、5000億元の銀行融資が上乗せされても効果は限定的だと伝えました。

さらに、人民銀や国有銀行の融資が得られるとは言え、すでに負債を抱えている地方政府は資産内容の劣化につながる住宅在庫の買い取りに及び腰になる懸念があります。さらに、取得した物件を順調に低所得者に転売できるとは限りません。

その上、住宅在庫を消化する政策は不動産業界(供給側)への支援策であり、住宅購入者(需要側)の意欲を刺激する措置ではありません。もちろん人民銀は需要側にも目配りはしており、5月17日の会合で住宅ローン金利の下限撤廃や頭金比率規制の緩和などを発表しました。ただ、これは住宅価格の高騰とバブル発生を防ぐための規制を緩めたに過ぎず、日本の住宅ローン控除のような優遇策を増強した訳ではありません。

24年1-4月の住宅販売31%減、購入意欲を刺激する措置が必須

そもそも、中国の不動産業界が苦境に陥ったきっかけは2020年夏に中国人民銀行(中央銀行)が導入した「3つのレッドライン」(三条紅線)です。大手の不動産企業に対し、負債比率など守るべき財務指針を指示しました。21年1月には不動産開発企業への銀行融資や住宅ローンの総量制限を打ち出しました。

三条紅線は現在でも公式に撤回されてはいませんが、引き締めの緩和は進められてきました。人民銀の陶玲副行長は今年5月17日の会議で、三条紅線には言及しないまま「不動産市場の平穏な推移を促進する措置を供給・需要の両面から講じてきた」と述べ、供給側の措置としては、不動産開発向け融資の指針を定めた「金融16条」と、民営不動産企業のデットファイナンスを支援する「第2の矢」を挙げています。どちらも22年に導入しており、三条紅線とは逆向きの効果を狙ったものです。需要側についても、住宅ローン規制を緩和してきたと強調しました。

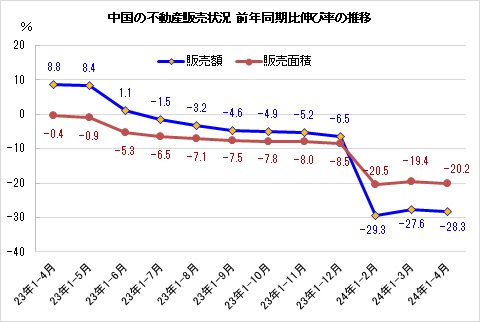

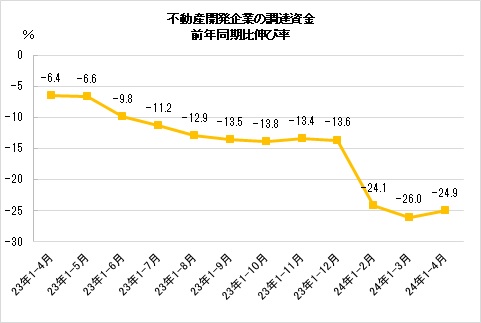

ところが不動産市場は安定するどころか、24年に入って悪化します。1-4月の新築商品住宅の販売額は前年度期比31.1%減り、不動産開発業者が調達した資金は24.9%縮小しました。不動産不況の根柢にあるのは中国の住宅神話の崩壊と、購入意欲の減退という構造問題ですから、引き締め策を徐々に緩和するだけで状況が劇的に改善することはあり得ません。需要側の刺激策、つまり住宅を買う意欲を起こさせる追加措置が必須です。

中国共産党の中央政治局は4月30日に開いた会議で、住宅の在庫消化と新規供給の最適化の政策措置を検討する方針を打ち出した上で、「不動産発展の新モデルを構築して不動産の質の高い発展を促進していく」と表明しました。つまり、不動産市場の機能不全という足元の問題を解消した後、上昇し続ける住宅資産価値という崩れた前提に依存しない成長モデルを築くという表明に読めます。広範囲で長期間にわたる取り組みであり、不動産販売を短期的に押し上げる要因とはならないでしょう。それでも中国不動産セクターの投資戦略を練る上で、「不動産発展の新モデル」の構築がどこまで進んだか、目を凝らしていく必要があるでしょう。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事