最近、株式市場では株主優待制度を新しく始める発表が相次いでいます。少し前までは株主優待をもらってうれしい個人投資家、うれしくない機関投資家の公平さを保つため、株主優待を廃止して配当還元に重きを置く風潮でした。

これが一転し、ここ数カ月では毎日のように株主優待制度の新設が発表されます。その背景は何なのか、今回は探っていきたいと思います。

驚異の優待利回り

このところ目立つのは、株主優待でQUOカードを配る内容です。金額も大盤振る舞いであることが多く、優待利回りが10%を超えることもしばしば。最低単元で数万円を支払うだけでそのリターンが期待できるため、主に個人投資家による買いが殺到することとなります。

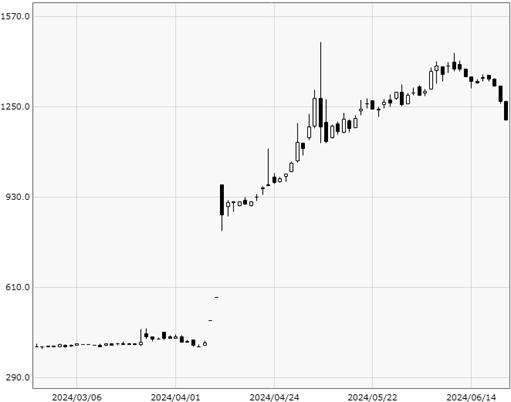

過去の事例ですが、東証スタンダードに上場する投資用マンション開発のデュアルタップ<3469>が2024年4月8日に株主優待を新設すると発表。毎年6月末を基準日として、100株以上保有するとQUOカード4000円を贈呈するといった内容です。継続保有期間1年以上の株主については1000円分を追加で贈呈するため、保有を続ければ5000円分がもらえるということになります。その時のチャートがこちら↓

出所:トレーダーズ・ウェブ

24年4月8日の終値は413円(優待利回り9.7%)で、翌9日~10日は連続でストップ高。11日には制限値幅の上限が拡大され、3営業日で株価が2倍になりました。高いところでは5月9日に1479円(優待利回り2.7%)まで買われており、413円比でなんと3.6倍です。恐るべしQUOカードと言わざるを得ません。

なぜ優待新設が相次ぐ?

デュアルタップも含めて優待新設は時価総額や会社規模が小さい企業(いわゆる小型株)で発表されるケースが非常に多く、これには上場維持基準が関わっているのではないかと言われています。

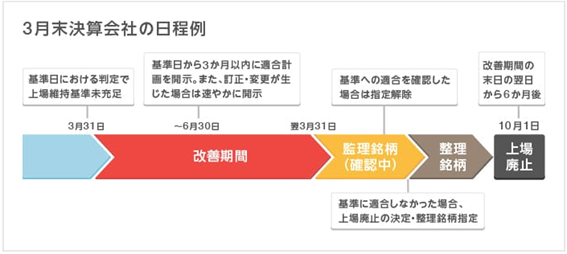

東証による市場再編が行われ、これまでの東証一部、二部、ジャスダック、マザーズから東証プライム、スタンダード、グロースへ変更されました。これに伴って新たな上場維持基準が設けられており、東証によれば「上場維持基準を適合しない状態となってから、改善期間(通常1年。ただし売買高基準に関しては6か月)内に基準に適合しない場合には、監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後、上場廃止になる」と定められています。

例えば、東証スタンダード市場の上場維持基準は「流通株式数2000単位以上」「流通株式時価総額10億円以上」「流通株式比率25%以上」となっており、同市場に上場するためにはこれらを満たす必要があります。

とはいっても市場再編からすぐに上場廃止が相次ぐ事態となっては大混乱ですので、基準を満たすための期間(経過措置)があります。この経過措置が2025年3月以降に順次終了するため、上場維持基準を満たすためになりふり構っていられないという裏の事情があるようです。

出所:日本取引所グループ 改善期間等一覧

流通株式という聞きなれない用語が出てきますが、これは「大株主及び役員等の所有する有価証券や上場会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど流通可能性が認められない株式を除いた有価証券(日本取引所グループ)」のことです。要は日常的に売買される可能性のある株式のことですね。

ちなみに、デュアルタップの時価総額は2025年2月4日時点で39億円程度まで増加。有価証券報告書を見てみると24年6月期の株主数は1万2915人(個人その他は1万2797人)となり、23年6月期の988人(同928人)からなんと13倍(同13.7倍)に急増しました。

24年6月期の個人その他が所有する単元数は1万8797単元(前期は1万3692単元)で、所有株式数の割合は54.4%(同39.9%)とこちらも増加。株主優待制度の新設をきっかけに株主数を増やし、上場維持基準も十分に満たせる水準を実現することに成功していますね。

意外とコストもかかる株主優待

株主優待を電子化していない場合、基本的に郵便で優待品は届きます。株主はもらうだけですが、企業側は安くない費用が掛かります。株主数が多いほど負担も大きいので、意外と無視できません。

もらえる優待はQUOカード3000円として、総額でいくらかかるのか試しに計算してみました。株主1人当たりにかかる費用はまず「QUOカード3000円」と郵便料金「460円(定形郵便物110円+簡易書留350円)」の2つ。株主1万人とすると合計で3460万円。そこに一連の作業をするための人件費など諸経費がかかりますので、少なくとも1回の優待につき4000万円くらいは必要となりそうですね。

QUOカードの金額や株主数、今後の郵便料金や賃金動向によっても費用は変わってきます。利益規模が大きい大企業であれば継続する体力は十分と思われますが、利益水準が小さい企業にとっては無視できないコストです。株主にとって最も恐ろしいのは、優待廃止による株価の急落。株主優待の新設が相次ぐ一方、その株主優待が長く続けられるのかどうか、買う前に考えてみることも重要ですね。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事