埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故をきっかけに、日本のインフラに対する懸念が急速に高まることとなりました。日本では水道管の多くが高度経済成長期(1950~1970年代)に敷設され、50年以上経過した配管が急増しています。

たまたま自分のところで発生しなかっただけで、誰もが同じような被害を受ける可能性があるということは恐怖でしかありません。どうにかならないのか?と思うこともありますが、日本ではすでに2014年(平成26年)に「国土強靱化基本計画」が閣議決定されています。地震や台風、豪雨などの自然災害への対策を強化し、社会基盤や生活の安全性を高めることなどが目的であり、これまでに流域治水対策や空港の耐災害強化、電力供給の安定化などが実施されているようです。

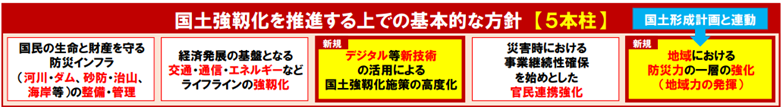

なお、2023年(令和5年)には新たな国土強靱化基本計画が閣議決定され、基本方針に「デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化」「地域における防災力の一層の強化(地域力の発揮)」が追加されました。

出所:内閣官房 国土強靱化基本計画(令和5年7月28日閣議決定)

このように国としても対策していないわけではありませんが、老朽化した全国のインフラをすべて改修するのは困難で、やるにしても途方もない費用と時間がかかります。数十年かけて全部終わったと思いきや、同時に新たな老朽化も進んでいる終わりがありません。

日本のインフラはどうなる?

日本は地震、津波、台風、噴火といった自然災害に見舞われやすい国です。温暖化の影響も相まって、昨今ではその被害が大きくなりやすい傾向にもありますよね。そういった災害時にもしインフラが影響を受け、二次的な被害が出てしまったら目も当てられません。

ちなみに、国土交通省による2018年時点の試算では、2048年度までの30年間にかかるインフラ維持の費用は195兆円とのことです。平均で毎年7兆円ですが、昨今の物価高を踏まえると費用はさらに増えそうです。壊れる前に対処する「予防保全」がのぞましいですが、手が回るかは何とも微妙なところ。

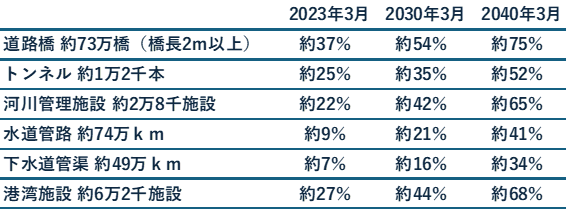

建設後50年以上経過する社会資本の割合を見てみると、以下のようになりました。

出所:国土交通省 社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト

どの項目も数や距離が尋常ではありません。水道管路と下水道管渠を合わせると、地球(一周で4万0075km)を大体30週できる計算です。自治体によって改修工事に回せる費用は限りがありますし、正直なところ全部を保全するのは無理ではないかと思ってしまいます。

国はどのように乗り切ろうとしているのか

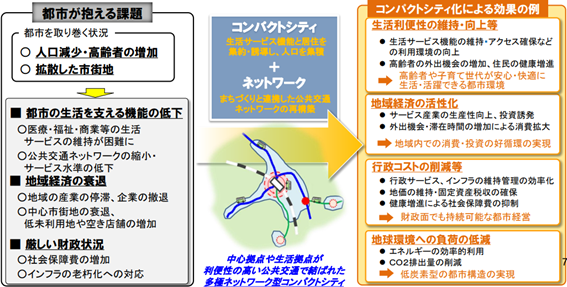

前述のように途方もない改修は困難です。もちろん、国として何も手を打っていないわけではなく、何とか回してくための策としてコンパクトシティ政策を打ち出しています。人口減少と高齢化への対応、環境負荷の軽減、効率的な土地利用といった課題を解決し、より持続可能で効率的な都市をめざすことが主な目的です。

出所:国土交通省 コンパクトシティ政策について

なかでも、最もメリットが大きいと思われるのは人口減少と高齢化への対応です。土地を探している人は「市街化区域」「市街化調整区域」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。市街化区域は住みやすいようにインフラ整備などを積極的に行う区域、一方で市街化調整区域は新たな住宅地や商業施設の建設が制限される地域のことを指します。

戦後から高度経済成長期までは日本の人口は増加基調で、新興住宅地なども数多く開発されました。一方、昨今では少子高齢化、人口減少と真逆の動きになり、人が少ない地域で多額のインフラ整備をしてもメリットに乏しいのが実情です。人家が点々とするよりも一カ所にまとめてしまった方がインフラ維持もしやすく、コストも低く抑えられますよね。

国としても無尽蔵にインフラの予算を出すことはできないため、これからは日本の中で地域の取捨選択が行われていくと想定されます。市街化調整区域は各自治体から公開されているので、将来的に自分の住む地域はインフラが維持されていくのか、まずは確かめてみたほうがよさそうです。備えあれば憂いなしというように、国や自治体頼みだけにならず、個々人でも万が一の防災対策や備蓄など、意識を高めていきたいところですね。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事