昨今では値上げのニュースが止まりません。自分が日常的に買っている商品の値上げが伝わると気分も落ち込みますよね。今年も鳥インフルエンザが猛威を振るっており、スーパーマーケットに並ぶ卵の価格も上昇しています。

ちなみに筆者がよく利用しているスーパーでは比較的安価なサイズミックスとサイズ統一の値段がほぼ一緒になっており、毎回値札を見るたびに声にならない声が出てきます。生鮮食品はもとより価格がブレやすいものですが、何かの価格が落ち着けばほかの何かが高騰する昨今の状況、おだやかではありません。

それはそれとして、株式市場では2025年10-12月期の決算発表ラッシュがほぼ終了となりました。成長を続ける企業がある一方で厳しい状況が続いている企業も多く、総じて良い決算とは言いづらい印象です。今回は、苦渋の値上げが続く食品関連企業に焦点を当てて決算内容を見ていこうと思います。

業績はいかほどに

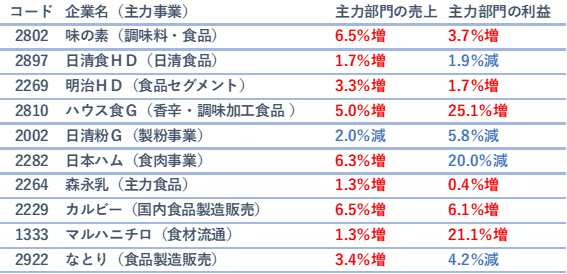

食品といっても数は非常に多いので、気になった大手企業10社に絞りました。ここでピックアップした数字は各企業の全体像ではなく、食品に関わる主力事業(最も売上高が大きい事業)となります。

出所:決算短信・決算説明会資料などを基に筆者作成

増減率は4~12月の前年同期比

大手10社の主力事業(セグメント)をまとめてみましたが、売上高はほぼ増加になりました。一方でセグメント利益は増加、減少がまちまちの結果に。食品業界はたびたびの値上げを発表していますが、利益増加につながっているかどうかは各社によってばらつきがありますね。

各社の要因は

もちろん値上げを除いた会社努力によって利益を確保している側面もあるため、値上げ=増益ではありません。ただ、値上げすれば利益率は上昇するので、値段が高くても消費者離れが起きていない企業は利益を確保しやすくなります。

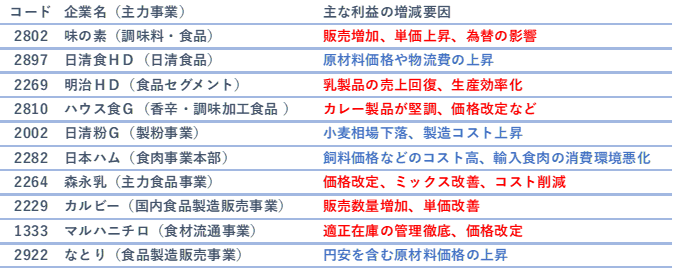

次に、主力事業が増益となった要因をまとめてみると以下のようになりました。

出所:決算短信・決算説明会資料などを基に筆者作成

主な要因として多かったのは、販売数量の増加や価格改定といったワードでした。前述のように、値上げしても数量が減っていない企業の利益は伸び率がしっかりしていますね。マーケティングが奏功したといった説明もみられたため、値上げというネガティブ要素を払拭する商品の魅力アピールも重要な要素と言えそうです。

値上げは続くのか

賃上げは大企業が中心になっており、日本全体のうち99.7%を占める中小企業の賃上げが追い付いていません。仮に賃上げがあったとしても物価上昇に負けてしまい、実質賃金はなかなか伸びていないのが現状です。

いまのところ値上げは仕方ないよねといった風潮がありますが、どこかで消費者の限界がやってきます。食品企業としても値上げせざるを得ない状況ではあるものの、安易に値上げを乱発すれば客離れを招きかねません。より魅力的な商品を提案できるか、代替の利かない食品か、必需品か、テレビやSNSをきっかけにバズる可能性があるか、など食品企業によってそれぞれ強み・弱みは違います。消費者からすると値上げは勘弁と言いたいところですが、投資の観点では各社がどのような成長戦略をとるのか要注目したいところです。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事