2月の全国消費者物価指数は生鮮食品を除くと前年比+3.0%となり、上昇は42カ月連続となりました。体感的に支出は消費者物価指数の伸び以上な印象。帝国データバンクによれば、3月の飲食料品値上げは2343品目で、値上げ率は平均17%とのことです。

4月からは再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)も引き上げられ、一般的な家庭で月200円ほど電気料金が上昇するようです。節約しようにもあらゆる支出の増加が徐々に増加しているため、賃上げがあってもカバーしきれず悩ましい状況です。

物価高の影響は家計の消費にも影響が出てきており、3月11日に発表された1月の家計調査では消費額が前年同月比0.8%増と小幅な伸びにとどまりました。増加したのは光熱・水道や教育、住居関連の支出で、食料や家具・家事用品は減少。避けられない支出を除き、節約志向が高まっているといえそうです。

生活費を見直そうとなると、まず考えるのは食費。塵も積もればなんとやらで、少しでも安く買いものを選び、支出を減らす方法は侮れません。日本には数多くのスーパーマーケットがありますが、このご時世で支持されそうな店舗はどこになるのか、考えていこうと思います。

そんなにあるの日本のスーパー

普段何気なく通っているスーパーマーケットですが、全国に何店舗あるのか考えることはほぼないと思います。筆者も今まで知りませんでしたが、全国スーパーマーケット協会によれば2025年2月末時点で2万2971店舗。都道府県別の店舗数で見ると東京都がダントツ1位の3035店舗でした。

郵便局数が25年1月時点で2万3496店舗、コンビニが25年2月時点で5万5850店舗なので、食品スーパーの意外な多さに驚きを隠せません。食品スーパーと言えば、イオングループが展開するマックスバリュ、神戸物産の業務スーパーなどが有名ですね。規模もさまざまで、全国展開するスーパーもあれば、関東や関西など地盤とする地方がある、または一部地域のみの小規模なスーパーまであります。

わざわざ遠いところまで足を運ぶケースは多くないので住んでいる地域にあるスーパーに行くことがほとんどですよね。現地住む人からすれば馴染みがあっても、ほかの地域に住む人からすれば、そんなスーパーあったの?ということも珍しくはないでしょう。

差別化を図るスーパー業界

これまでのように、食品スーパーは単にメーカー商品を並べるだけの店から変わりつつあります。店舗内で作った総菜やプライベートブランド(PB)、野菜の直売など、各スーパーで特徴的な取り組みも多く、これらを利用している人も多いでしょう。

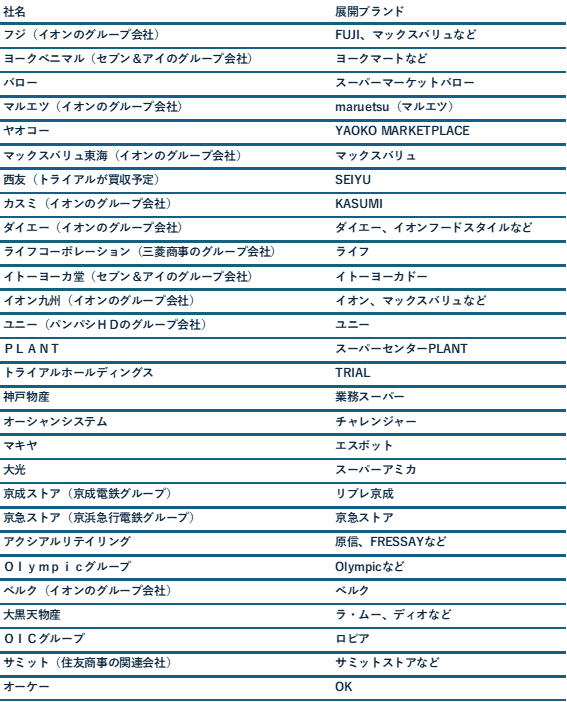

数多くの食品スーパーがありますが、上場企業、上場企業のグループ、非上場の大手を挙げるとこのような感じになりました。

※順不同

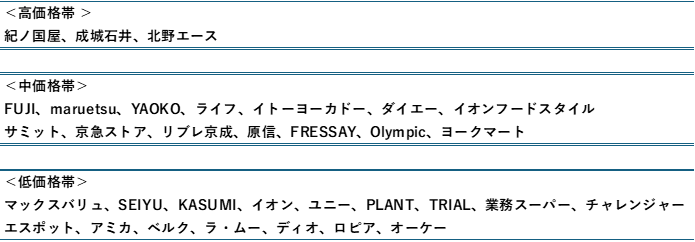

さすがに全部は載せきれませんが、これらの食品スーパーはほとんどの人が利用したことがあると思います。昨今では値上げラッシュですがそれぞれのスーパーで取り扱う商品にも違いがあり、価格帯別で分けるとおおよそ以下のようなイメージです。

プレミアム感のある商品を中心に取り扱うスーパーと、低価格商品が中心のスーパーでは、そもそもコンセプトが違うので同じ土俵で戦っていません。こだわりがある人であれば高くても好きなものを買いますので、ある意味では推し活に近いものがあるかもしれません。

価格破壊を得意とするスーパーは、とにかく安さ重視で節約したい人に人気です。食べ盛りを抱える家庭などにはありがたい存在ですよね。慣れ親しんだものをそこそこの値段で提供する中価格帯は、特に店舗数が多い印象です。中価格帯以下はそれぞれ競争が激しく、中価格・低価格で顧客を取り合うこともしばしば。

今後も物価高は続きそうですし、何より日銀が目標とする物価上昇率は年2%。日本の中央銀行として緩やかに物価は上昇し続けることをめざしているので、よほどの大不況や大幅なコスト低下などが起きない限り、今後の値下がりは期待しづらいところです。

食品スーパー各社が今後どのような戦略で競争を勝ち抜いていくのか、身近にあるお店から調べてみると新しい発見があるかもしれません。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事