新NISA効果もあって、昨今では投資を始める人が増えてきました。筆者の周りでも、これまで全くそういった話がなかった人から口座を作ってみたという情報が出てくるなど変化を感じます。

株式投資では何に重きを置くかは人それぞれですが、「値上がり」「配当金」「株主優待」の3つに大きく分けられるでしょう。なお、日本人の気質もあってか、ガンガン値上がりを求めていこうというよりも、配当金をコツコツもらいたい、株主優待でお得に生活したいといった割合が比較的大きいようにも感じます。ちなみに株主優待制度は日本企業独自のシステムです。

株主優待を取り上げた記事は多く存在するので、今回は配当金にフォーカスを当てていきたいと思います。

配当金の仕組み

初歩的なところから説明すると、配当金は基本的に企業が稼いだ利益から支払われます。今年1年でこれだけ稼いだので、その一部を株主にお返しするという感じですね。

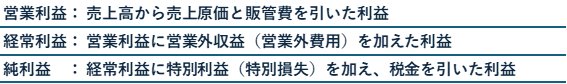

利益と言っても種類がいくつかあり、日本の会計基準に則れば大きく分けて「営業利益」「経常利益」「純利益」の3つがあります。

配当金は企業に最終的に残った純利益から支払うので、純利益がマイナス(純損失)だとその年は配当を支払う利益がないということになります。とはいっても、企業はある程度の内部留保(貯金)があるため、万が一赤字になったとしても貯金を切り崩して配当を実施するケースは少なくありません。

各社が定める配当方針

上場企業であれば配当金を出すのか出さないのかといった説明が何かしらあり、例えば「安定的な配当を行う」といった説明が多いです。新興企業であれば「利益は成長投資のために使うので無配とします」という旨の説明があったりします。

株式会社である以上、会社は株主のものです。上場企業であれば継続的な成長と利益還元が株主との約束。方法は(1)売上高と利益を飛躍的に伸ばし会社を大きくする(株価を上げる)ことで株主に応える、(2)緩やかに成長しつつ配当金や株主優待を手厚くする。大きく分けるとこの2つとなります。昨今の日本株市場では、企業が貯め込んだ内部留保などを株主に還元する動きが強まっており、(2)を強化する企業が非常に多くなってきました。

最近のトレンドとしては、配当方針にDOE(株主資本配当率)を取り入れることです。これまでは配当性向(純利益のうち何%を配当金として支払うか)を設定する企業が中心でしたが、純利益はその時によって振れ幅が大きくなりやすい性質があります。

減配や無配は株価を急落させる要因になりますし、株主からも厳しく追及されます。最悪の場合は経営陣が一掃させられる可能性もあるため、企業としては安定的な配当の継続は何としても続けたいところ。そこで採用が増えている方法がDOEです。

DOEとは?

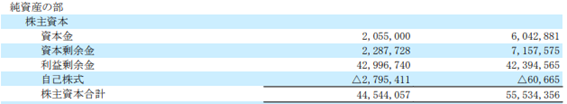

DOEは文字通り株主資本に対する配当の割合です。株主資本というと具体的に何なのかイメージしづらいですが、株主が出資した資本金や、利益剰余金などのことです。貸借対照表の純資産の部において株主資本という項目があるため、各会社の決算短信を見ると株主資本がいくらあるのかは簡単に確認することができます。

株主資本は赤字が続いたり、資本金を原資するなど特別な事情がない限り大きく減少することはありません。株主資本のうち何%を目安に配当を行うことで、利益水準の変動で配当金が増減する不安定な株主還元方針から転換することができますよね。昨今は不安定な情勢が続いていることもあってか、DOEを配当方針に組み込む企業が増えています。

とはいってもDOEだと、どうやって年間配当を算出するのか考えてしまいますよね。1株利益の何%を配当金として支払う方法の配当性向は計算が簡単です。DOEをもとにした配当金の計算は貸借対照表を用いるので少し計算がややこしくなりますが、慣れてしまえば簡単です。

事例をもとに計算してみましょう。

例)コーセル<6905> 2024年7月11日に配当方針の変更を発表。配当性向35%めど→DOE3.5%めど。未定だった25年3月期の年間配当予想は55円へ。

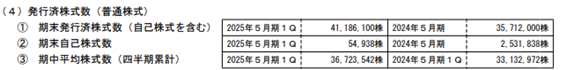

出所:コーセル 2025年5月期 第1四半期決算短信

出所:コーセル 2025年5月期 第1四半期決算短信

決算短信の数字をもとに計算してみます。使用するのは株主資本合計「55,534,356(千円単位)」と24年5月期の期末発行済株式数「35,712,000株」の2つ。55,534,356(千円単位)と35,712,000株は見やすく修正し、555億2326万4000円、3571万2000株とします。

555億2326万4000円×DOE3.5%÷3571万2000株=1株あたりの配当は54.877…となり、四捨五入すると55円です。年間配当予想55円と一致しました。おおかたはこのように計算できますので、もし株主資本が増えるようなことがあれば配当が増えるかも?と期待することができますね。

配当性向に比べて、DOEを基にした配当は安定しやすくなります。ただ、どのような方法であれ配当金を支払える余力がある場合に限りますので、巨額の赤字を計上するなど、経営が傾いた場合は減配、無配の可能性もあります。好不況の時でもしっかり利益を出せる会社かどうか、見極めて投資することが大切ですね。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事