中国株への投資を始めてみたいけど、どんな銘柄に投資していいか分からない。香港、上海、深センの取引所には合わせて8000近くの銘柄が上場しているので迷うのは当然です。そんな場合は、「中国株二季報」を活用して銘柄を探してみるのがいいでしょう。中国株二季報には、中国株を取引するに当たっての基本情報から、中国市場の概況、中国の業界動向、個別銘柄の情報などがぎっしりと詰まっています。このシリーズでは、中国株二季報を利用した中国株の銘柄選びについて紹介していきます。

▼参考

従業員数データの活用法について解説

前回は個別銘柄ページ最下部の基本データのうち、従業員数について説明しました。今回はその従業員数のデータを、どのように銘柄選びに活用していったらいいのかについて解説します。

・前回 二季報を使った銘柄選び(35) 従業員数のデータを読み解く、BYDの従業員数はトヨタの2倍

従業員数でおおよその会社の規模感を判断することはできますが、会社によっては「労働集約型産業」で従業員が大量に必要な業態であったり、「資本集約型産業」で従業員がさほど必要ない業態であったりと、状況は各企業によって異なります。そのため従業員数を単独で見てもあまり意味がありません。ここでは、従業員数を同じ企業内で過去の水準と比較して見ていきたいと思います。

過去の従業員数と比較してみる

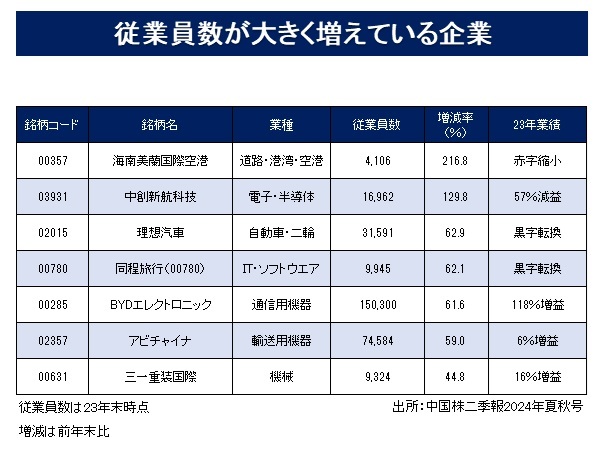

まずは同じ企業内で過去の従業員数と比較したランキングを見てみます。すると従業員数が減っているのか、増えているのか傾向が見えてきます。中には従業員数が毎年2桁の伸びを続けているような企業もあります。企業の買収や売却があると従業員数が大きく変動することはあるため、従業員数の増減だけで単純に判断することはできませんが、企業は売り上げや利益が伸びているからこそ、新しい人材を確保してさらなる成長を目指せるのであって、従業員が増えている企業は基本的には事業が拡大している企業といえます。

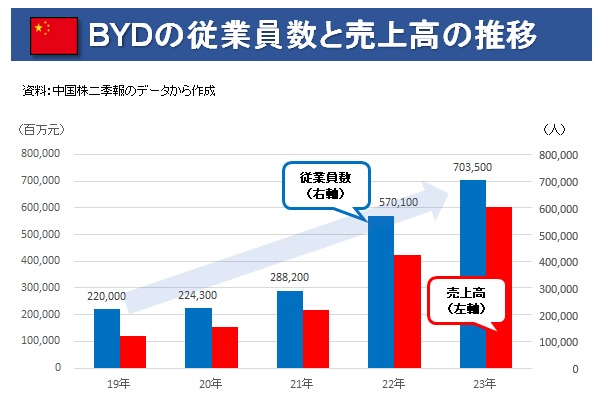

例えば中国を代表する電気自動車メーカーのBYD(01211/002594)の従業員数は23年末で70万3500人に上り、5年間で従業員数は3.2倍に拡大。一方、売上高もこの期間に約5倍に拡大するなど急成長を遂げました。特に最近では海外でのEV販売を加速させています。

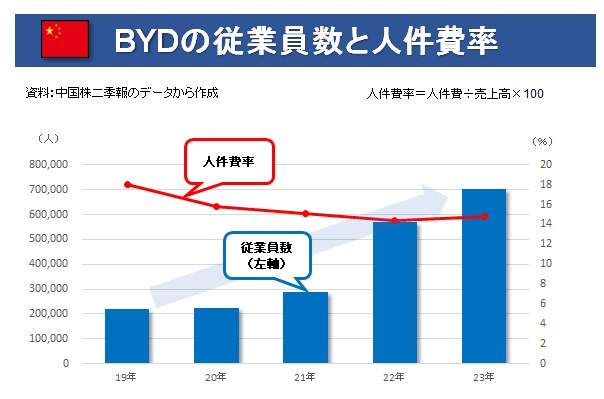

一方で注意しなければならないのは、従業員の増加に伴う人件費負担です。事業が伸びているからと言って人材採用を先走りすぎると、人件費の増加が経営を圧迫することになりかねないからです。BYDの場合は従業員の増加に合わせて売上高もしっかりと増えており、人件費率(売上高に対する人件費の割合)が23年には14%台に低下しています。従業員が増えても人件費は大きな負担にはなっていないようです。

従業員が減っている企業等には注意が必要

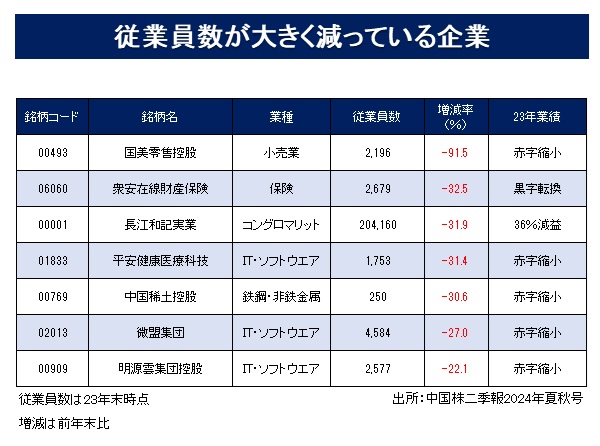

逆に従業員が減っている企業のランキングも見てみます。従業員が継続的に減っている企業については、減っている理由を確認する必要があります。事業効率の改善や構造改革などによるものであれば、従業員の減少はポジティブな要因といえます。製造業を中心に自動化が進み、人工知能(AI)の導入で作業効率も向上しているので、うまく事業に取り入れている会社は以前ほど人手が必要なくなってきています。

一方、従業員減少の理由が、業績の悪化によるリストラであればネガティブな要因です。売り上げや利益が減っていないかどうか確認が必要です。また、業界全体が同じような状況であれば構造的な問題である可能性が高く、投資対象としては避けるのが無難です。

「中国株二季報」から従業員数が大きく減っている企業を抜粋してみると、23年業績で赤字が縮小している企業が多いことがわかります。家電量販チェーンを手掛ける国美零售(00493)は1年で従業員が9割も減ってますが、ライバルで業界最大手のST蘇寧易購集団(002024)も赤字が続いており、ネット通販の台頭で業界全体が構造不況に陥っています。敢えて裏道を行く投資手法もあるにはありますが、特に初心者の場合は、長期的にみて斜陽な業種に投資するのはやめておきましょう。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事