中国株への投資を始めたいけれど、どんな銘柄を選べばよいのか分からない――そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。実際、香港、上海、深センの取引所には合計で約8000銘柄が上場しており、選択肢の多さに圧倒されるのも無理はありません。

そんなときに活用したいのが「中国株二季報」です。これは中国株に関する基本情報、市場の動向、業界分析、個別銘柄の詳細データなどが網羅されており、投資判断に役立つ情報が満載です。本シリーズでは、中国株二季報を使った銘柄選びのポイントを具体的に解説しています。

▼参考

従業員数データの投資活用法を徹底解説

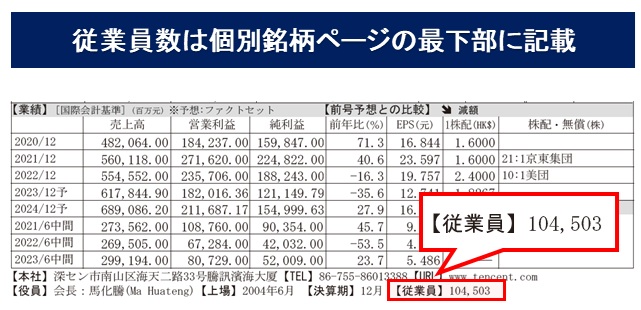

今回は、中国株二季報に掲載されている個別銘柄ページの最下部にある基本データの中から、「従業員数」に注目します。前回は従業員数が増減する企業の違いについて紹介しましたが、今回はその従業員数を利用した経営指標の見方を掘り下げます。

企業規模だけでは見えない従業員数の本質

当然ながら、企業規模が大きいほど従業員数も多くなります。しかし、従業員数だけを単純に比較しても、企業の実力や経営状態を正確に把握することはできません。なぜなら、従業員が多くても売り上げが伴わなければ、人件費が重くのしかかり、企業の収益性を圧迫してしまうからです。

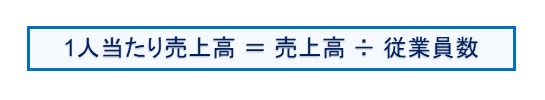

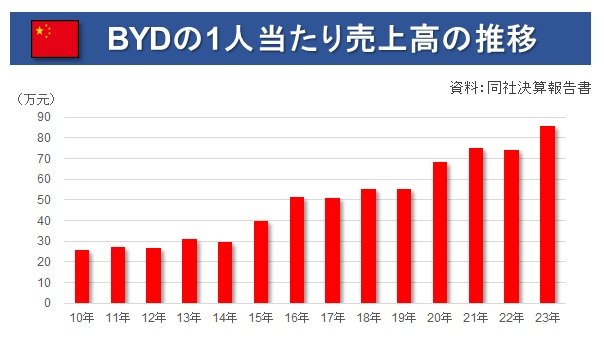

そこで用いるのが、「1人当たり売上高(Revenue per Employee:RPE)」という指標です。これは売上高を従業員数で割って計算し、従業員1人あたりがどれだけの売り上げを上げているかを示すものです。

これにより、企業の生産性や経営効率を客観的に測ることができ、投資判断の材料になります。

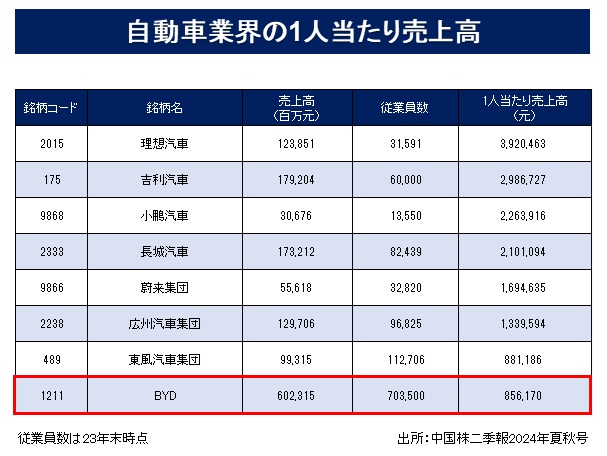

【実例】BYDの1人当たり売上高を計算

たとえば、中国の電気自動車大手であるBYD(01211/002594)のデータをもとに計算してみましょう。2023年の売上高は6023億1535万元、同年末の従業員数は70万3500人でした。これを基にすると、

6023億1535万元 ÷ 70万3500人 = 約85万6170元

つまり、従業員1人当たりの年間売上高は約85万6170元(日本円で約1746万5900円)になります。このように、従業員数を基にした指標を使うことで、企業の収益性をより深く分析できます。

出所:中国株二季報2024年夏秋号

同業他社と比べて見える経営効率の差

この1人当たり売上高という指標だけで投資対象の良し悪しを判断することはできません。他の企業と比較して初めて意味を持ちます。BYDと同じ自動車業界の他社と比べてみましょう。

実際には、BYDは従業員数や売上高では業界トップクラスですが、1人当たり売上高では最も低い水準にとどまっています。なぜなら、BYDはバッテリーの開発を自社で行っていたり、電子機器の受託製造事業も展開しているため、従業員数が膨らみやすい構造になっているからです。

こうした自社完結型の製造スタイルは、経営効率の面では劣る場合がありますが、逆に自社に蓄積される技術やノウハウが、長期的な競争力の源泉となることもあります。この点は投資家にとって重要な判断材料です。

新興EVメーカーとの比較:従業員数と外注戦略

一方、新興EVメーカーの理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)、蔚来集団(09866)などは、1人当たり売上高が高いのが特徴です。彼らは自社で設計や研究を行いながら、生産は外部委託するスタイルを採っているため、従業員数を抑えつつ経営効率を高めているのです。

このような外注型の経営は、初期投資を抑え、利益率を高める可能性がありますが、長期的には製造コストが高くなるというリスクもあります。従業員数と事業構造の関係を理解することで、より精緻な投資判断が可能になります。

過去の水準との比較も重要な投資判断材料

他社比較だけでなく、同一企業の過去データとの比較も大切です。たとえ業界平均より低くても、自社の従業員1人当たり売上高が年々増加しているのであれば、その企業はより高い収益力を持つようになっていると評価できます。

BYDを例に取ると、2010年の1人当たり売上高は約26万元でした。それが2020年には約68万元、2023年には約86万元にまで増加し、13年間で3.3倍の成長を遂げています。これは、同じ従業員数でより多くの売上を上げられる体制に進化している証拠であり、投資先としての魅力が高まっていることを示しています。

投資判断に生かすべき警戒サイン

反対に、1人当たり売上高が継続的に減少している企業には注意が必要です。同じ従業員数でも売上が年々減っているということは、生産性の低下=人件費の圧迫=利益減少という悪循環に陥るリスクがあるからです。このような企業は、投資先として避けるべき候補となります。

まとめ

従業員数は単なる規模の指標ではなく、投資判断に生かせる経営指標です。「1人当たり売上高」を通じて、企業の成長性や効率性を読み解くことで、精度の高い銘柄選びが可能になります。中国株への投資を検討している方は、ぜひ中国株二季報を活用しながら、従業員データを有効に分析していきましょう。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事