2025年の夏は過酷としか言えない暑さです。毎年暑いですが、年々レベルが上がっているような気もしますね。そのような中で7月終盤から8月上旬にかけて4~6月期の決算発表がたくさん出てきました。3月決算企業であれば第1四半期、12月決算企業であれば第2四半期です。

今回のテーマはタイトルにもあるように「営業利益は増加しているが経常利益は減少」といった内容を取り上げます。これは今回の決算発表ラッシュで目立つ現象となっており、その背景についてみていきたいと思います。

営業利益は増加しているが経常利益は減少

文字通り営業利益は前年同期比で増加しているにもかかわらず、営業外損益を含めた経常利益が減少したという決算発表が多く出ており、素直に喜んでよいのかわからない人もいると思われます。

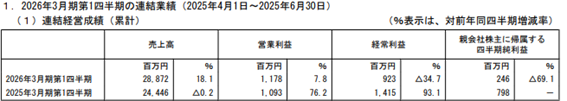

例えば、電子部品メーカーのタムラ製作所<6768>は以下のような業績です。

出所:タムラ製作所 2026年3月期 第1四半期決算短信

売上高と本業の儲けである営業利益が増加しているため、一見良さそうに見えます。ただ、経常利益と純利益は大幅な減少となっていることが分かりますね。なぜこうなってしまったのかというと、損益計算書を見ることで要因が分かります。

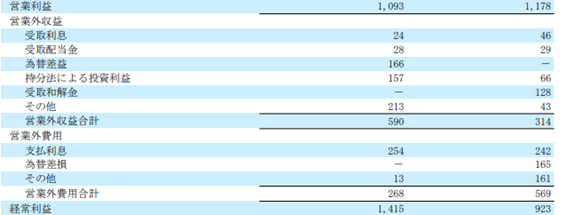

出所:タムラ製作所 2026年3月期 第1四半期決算短信(単位:百万円)

上の図は損益計算書の一部を抜粋したもので、左側の数字は前期、右側は今期となります。営業外収益、営業外費用を見ると、前期に為替差益として計上していた数字が今期はなくなり、代わりに為替差損が計上されています。差益と差損を合わせると大体4.1億円の利益減少要因なので、為替差損の影響が大きかったことが分かりますね。

為替差損・為替差益とは

普段の生活だとなじみのない用語ですが、外貨を使って「商品を売った」または「商品を買った」時に、実際にお金を受け取る(支払う)時点での円換算の金額が変動することで、得したり損したりするといった仕組みです。

【為替差損が発生するケース】

アメリカから商品を輸入(支払い側)

3月1日:A社はアメリカ企業から1万ドルの商品を購入。支払いは2カ月後。

この時の為替レート:1ドル=100円 → 会計上は100万円の仕入れとして記録。

5月1日:実際に支払う時の為替レート:1ドル=110円

実際に支払う日本円は:110万円(110円×1万ドル)

当初の仕入原価(帳簿)よりも10万円多く払った → この10万円は「為替差損」

【為替差益が発生するケース】

状況:アメリカに商品を輸出(売上側)

3月1日:B社はアメリカ企業に1万ドル分の商品を販売。入金は2カ月後。

この時の為替レート:1ドル=120円 → 会計上は120万円の売上として記録。

5月1日:入金時の為替レート:1ドル=125円

実際に受け取った日本円は:125万円(125円×1万ドル)

当初の売上よりも5万円多く受け取れた → この5万円は「為替差益」

―――――――――――――

今回の決算発表で頻発している為替差損に当てはめれば、昨年よりもドル安円高の水準にあるため、米ドル建ての輸出が目減りした、または米ドル建て売掛金を円換算すると当初よりも減った、などが考えられます。

要するに、前年比で円高が進んでいた場合は為替差損、反対に円安が進んでいた場合は為替差益が発生しやすいということですね。輸出企業はこういった為替変動リスクがつきものですが、将来の一定の期日にあらかじめ決められた為替レートで外貨を売買する契約(為替予約)によってリスクヘッジすることも可能です。

ただし為替リスクを0にできるわけではないので、為替が大きく動いている状況では多かれ少なかれ影響は受けると思っていた方がよいでしょう。経常利益が減少した場合、特別利益などのプラス要因がなければ純利益も減少することがほとんどです。

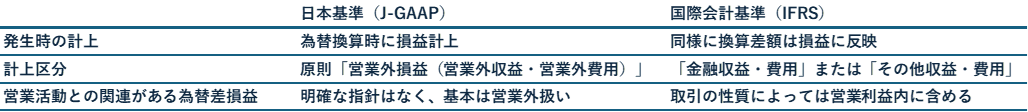

会計基準の違いに注意

日本基準だと為替差益、為替差損といったように分かりやすい項目がありますが、グローバル企業が多く採用している国際会計基準(IFRS)との違いが注意したいポイント。

IFRSの場合、損益計算書内にある金融収益・費用などの項目に混ざっているため、為替差損益がどれくらいなのかは決算短信上でははっきりわかりません。丁寧に説明してくれる企業もあれば、数字だけのシンプルな企業もあります。同項目が前年比で大きく変わっていた場合、もしかしたら為替差損益が影響しているのかもしれない?くらいの認識で見るのが良いでしょう。

決算シーズンでは表面上の数字や市場予想との比較だけで売買されることがあり、為替差損による経常利益の減少、純利益の減少が売り材料視されることも少なくありません。ただ、将来の為替がどうなっているかは誰にも分かりませんので、為替差損益は多かれ少なかれ発生してしまうものです。一過性の損益であることがほとんどであるため、為替差損益といった項目も知っておくことで、決算シーズンを冷静に乗り切りたいところです。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事