今回はユニークなETF(上場投資信託)の第2弾です。前回はETF専門の運用会社であるグローバルXの商品を取り上げましたが、今回は国内の独立系資産運用会社であるシンプレクス・アセット・マネジメント(以下、シンプレクスAM)にフォーカスします。

ちなみに、シンプレクスAMは、独立系ヘッジファンドとして1999年に創業したシンプレクス・ファイナンシャル・グループの関連会社です。日本株市場に精通した運用会社であり、ETFの運用を日本の独立系運用会社としては初めて開始した会社とのこと。なお、そのETFは「WTI原油価格連動型上場投信(証券コード:1671)」となります。

シンプレクスAMのユニークなETF

シンプレクスAMは、2023年9月に日本初となるアクティブETFの運用を始めたことで話題となりました。アクティブ型はその時々で運用銘柄を機動的に入れ替えるタイプであり、指数連動をめざすパッシブ型とは異なる方針のもとで運用が行われます。

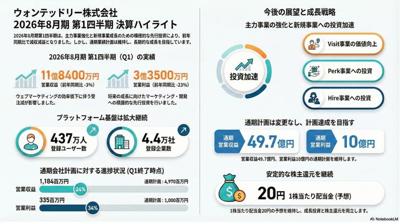

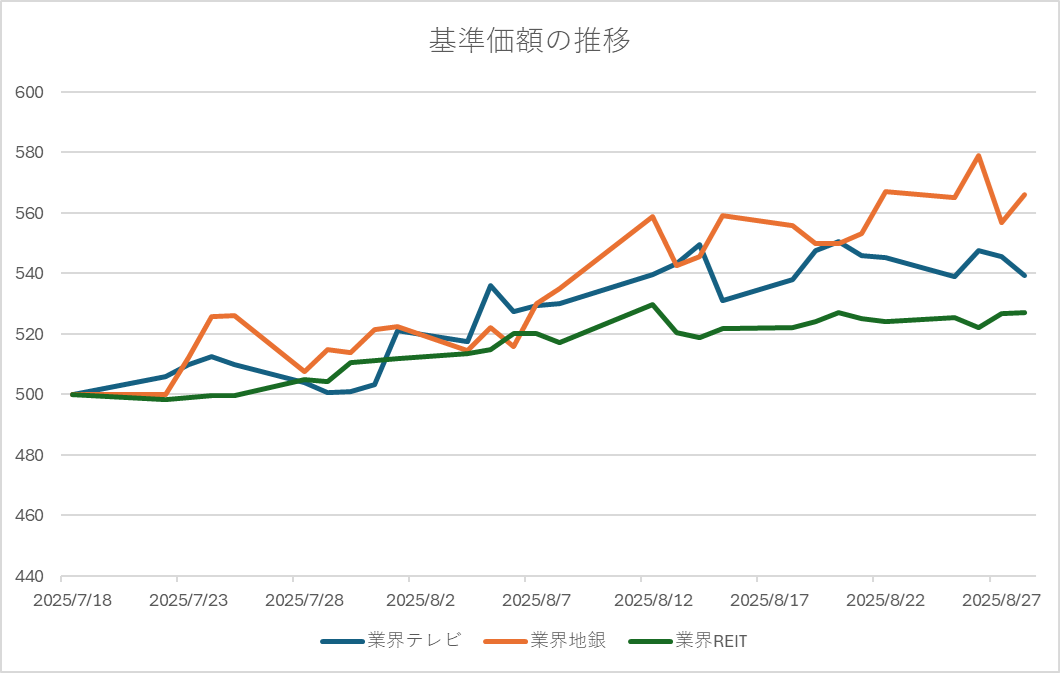

23年に運用が始まったETFはPBR1倍割れ解消推進ETF(銘柄コード:2080)、政策保有解消推進ETF(銘柄コード:2081)、投資家経営者一心同体ETF(銘柄コード:2082)の3本。これらは企業にエンゲージメント活動を行う戦略をとるため、議決権行使や株主提案など、アクティビスト的な運用が想定されます。

弊社作成:23年9月7日始値~25年8月28日終値

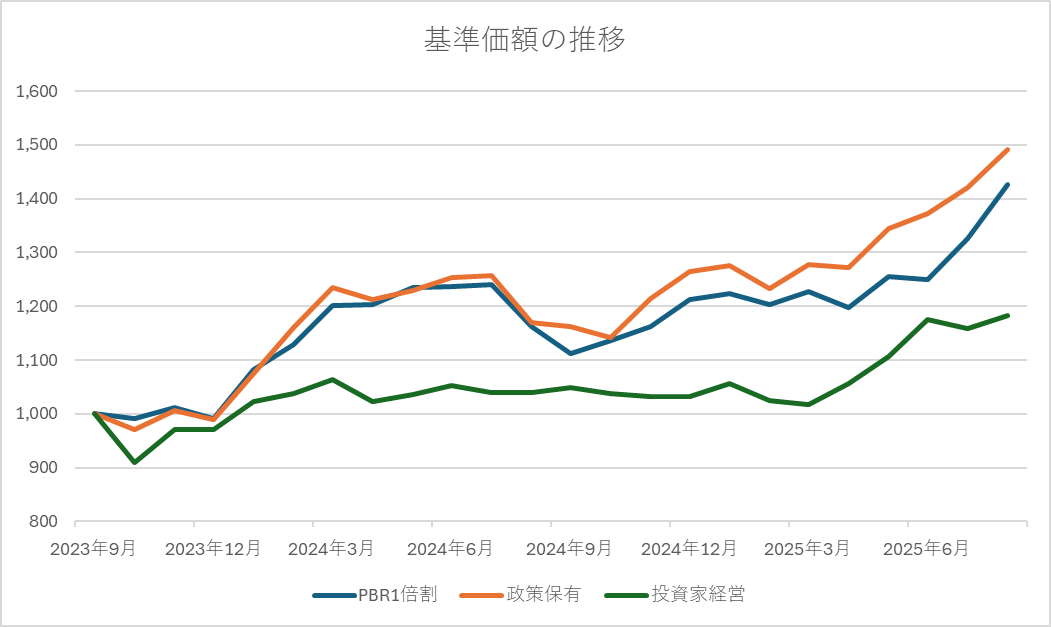

そして、25年7月18日から新たに3本のアクティブETFが始まったので、それについて紹介していきたいと思います。

業界改革厳選ETF テレビ業界(394A)

直球のネーミングですが、テレビ局、メディア業界の公共性を保ちながら意識改革を促し、新たな成長に貢献するといった目的で組成されたETFとなります。

シンプレクスAM側は、動画配信プラットフォームや動画配信サービスに遅れている、不動産から得る収益が本業を超えるなどの理由からアクティビストの対象とされていることに言及。アクティビストによる要求を経て株主還元が行われた後のテレビ局のあるべき姿、目指すべき姿とその実現に向けて努力する企業を応援するといった方針とのことです。

組み入れ銘柄は大手放送局や、配給会社、広告代理店(日本テレビホールディングスや電通グループ)などで構成されており、運用コストは年率0.99%です。

業界改革厳選ETF 地銀(395A)

地方銀行は企業側と投資家側のどちらの視点からみても転換期に立っているとして、地銀各社が徐々に二極化する中で転換期に立たされた企業のなかから改革期待が高い銘柄に投資する方針とのことです。

地銀もPBR1倍割れ解消のための資本効率改善、政策保有株式の売却、株主還元の強化などがアクティビストから要求されていることはたびたびニュースになります。何も手を打たなければ沈んでいくだけの地方銀行が、どのような生き残り戦略をとるのか気になるところです。

現在の組み入れ銘柄を見るとコンコルディア・フィナンシャルグループや千葉銀行など、時価総額が大きいところが目立ちます。今後、第二地銀など規模の小さいところも対象となるのか注目ですね。

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン(396A)

まさかのREITを対象としたETFです。ただ、理由を見ると納得できるもので、シンプレクスAMによると6月10日現在で日本ビルファンド投資法人を除いたすべてのJ-REITはNAV倍率が1倍を割れているとのこと。NAV倍率は株式でいうPBRのような指標。1倍割れは割安といったイメージです。

この記事を投稿した時点ではNAV倍率が1倍以上の銘柄がいくつかありましたが、1倍割れがほとんどであることに変わりがありません。シンプレクスAMでは、海外ファンドによるREIT買収提案が仕掛けられるなど改革の機運はますます高まったとみて、このような環境下で改革期待が高い銘柄に投資するとのことです。

ちなみにREIT市場は現時点で上場数が58銘柄と少なく、同ETFの組み入れ銘柄数は上場日当初で17銘柄でした。市場全体のおおよそ3割程度に絞る形ですね。こちらも運用コストは年0.99%です。REITインデックス型と比べればコストは高めなので、選別投資でこれに見合うパフォーマンスを実現できるか注目したいところです。

弊社作成:25年7月18日の設定価格500円~8月28日終値

時代はアクティブに回帰する?

今でこそインデックス型の投資信託が怒涛の勢いで残高を伸ばしていますが、ネット証券が普及していない時代、日本市場では対面所見を中心にアクティブ運用型の投資信託が主流でした。反対にETFはインデックス型が主流だったところからアクティブ型にも注目が集まりつつある状況です。

正直なところ、インデックス型はこれ以上新しいものが出にくい状況になってきたため、業界としてもETF、公募投信ともにアクティブ型へ回帰するのではないか?と思うことがあります。昨今では高コストは敬遠されやすいこともあり、低コストのアクティブ型が徐々に増えていくのかもしれません。その中にはさらに独創性のある商品がたくさんあることを期待します。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事