9月16日に国土交通省が令和7年(2025年)の都道府県地価調査を公表しました。これは、各都道府県知事が毎年7月1日における基準地の1平方メートル当たりの価格を調査したものです。

国交省が実施する地価公示(毎年1月1日時点の調査)と調査時期、調査地点において相互に補完的な関係にあるとのことで、2つの調査を見比べると半年ごとの動向が分かりますね。日本の不動産価格は上昇が続いており、今後どうなるのかは多くの人が気にするところです。今回は、調査結果についてみていこうと思います。

令和7年の動向の特徴

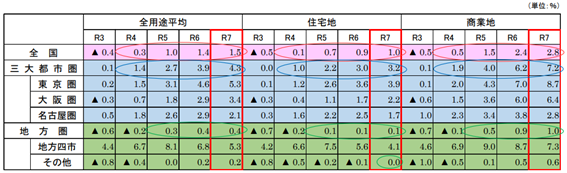

令和7年は、全国平均で全用途・住宅地・商業地のいずれも4年連続の上昇となり、上昇幅も拡大しました。三大都市圏は上昇が継続し、東京圏と大阪圏は上昇幅の拡大が続く一方、名古屋圏はやや縮小。地方圏も全用途・住宅・商業で3年連続上昇です。

出所:国土交通省 令和7年都道府県地価調査の概要

地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)は上昇幅が2年連続でやや縮小したものの、その他の地域では住宅地が平成8年から続いた長期の下落から横ばいに転じました。背景として、主要都市での店舗・ホテル需要の堅調さ、オフィス空室率の低下と賃料上昇、観光地のインバウンド回復、再開発の進展、大手半導体工場進出に伴う住宅・工業・商業需要、EC拡大に伴う物流施設需要などが挙げられます。能登半島地震で大きな被害を受けた地域は下落が続くものの、下落幅は縮小しています。

全国の動向

全国平均は、前年比で全用途1.5%、住宅地1.0%、商業地2.8%の上昇。三大都市圏は全用途4.3%、住宅地3.2%、商業地7.2%と商業地の伸びが大きくなりました。全国を鳴らしてみると上昇ですが、上昇をけん引しているのは都市部であることが分かります。

都道府県別にみると、住宅地で「プラスの県」は17から20へ増加、「マイナスの県」は29から26へ減少。商業地では「プラスの県」は28から30へ増え、「マイナスの県」は17から15へ減りました。全体的に底上げされている感じがしますね。

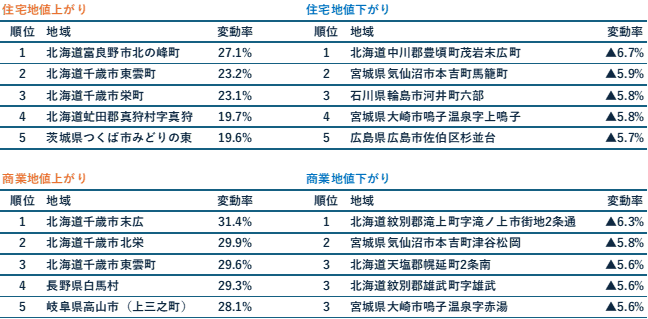

ちなみに、値上がりが大きい上位5地域を見ると以下のようになりました。

※丁目以下は省略

まず値上がりを見てみると、富良野市北の峰町の一部が3割近い値上がりで上昇率トップです。北の峰町はスキー場があり、リゾート開発が進んでいるとのこと。値上がりを狙った投資資金の流入もありそうですね。

次いで千歳市が住宅地、商業地ともにランクインしていますが、ここは日の丸半導体ラピダスの製造拠点があります。政府主導の巨大プロジェクトということもあり、市内各地で建設ラッシュが続いているとのニュースがありました。

一方で、値下がりは同じく北海道。豊頃町は帯広駅から南東に40キロほど進んだ場所にある人口3000人ほどの小さな町です。該当住所は宅地なので個別の要因もあると思いますが、豊頃町は過疎地域に指定されています。

※筆者作成

石川県輪島市は、能登半島地震により大きな被害を受けた地域の一つです。そのほかの地域を見てみると山間部が多い印象でした。全国平均では上昇しているといっても、人が増えないと地価の上昇は見込みづらいところ。

将来どうなる?

国内で最も地価が高いのは言わずもがな東京ですが、今後の人口減によって一段と東京に人が集中するといった予想があります。そうなるとますます東京は土地が不足し、東京とその近郊のみの地価が上昇するといったシナリオが浮上してきます。

現時点でさえ東京の家は高すぎると言われているのに、これ以上高騰してどうするの?と思いたくなりますが、海外主要国に比べれば日本の不動産価格はまだ安いほうです。5年10年後には、今の価格ですら安く感じるといった状況になっている可能性は十分にあります。いち早く市況を把握するためにも、定期的に地価はチェックしておくとよいかもしれませんね。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事