10月21日の取引時間中に日経平均は49945.95円まで上昇し、5万円まであと一歩というところになりました。なお、同日に日経平均先物は5万円を付けています。一方で、個人投資家の間から漏れるのは「自分の持っている銘柄は上がらない」といった不満です。

なぜこのようなギャップが生まれてしまうのか過去にも同じようなテーマを取り上げましたが、相場が一段と上昇したことを踏まえて日経平均の仕組みについて改めてみていきたいと思います。

日経平均の仕組み

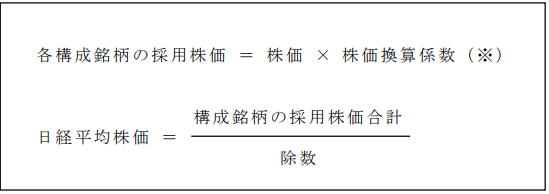

ほとんどの人が耳にしたことのある「日経平均」ですが、何をもとに算出されているのか?というと、日本を代表する企業225社の株価がベースとなります。日経平均は各銘柄の株価に株価換算係数を乗じるといった、少し特殊な手を加えた株価の単純平均です。

出所:日本経済新聞社 日経平均株価 算出要領

こういった仕組みのため、株価が大きい銘柄ほど日経平均の数値に与える影響が大きくなります。一般的には指数ウエイトが大きい、小さいといった表現がされます。なお、採用株価の合計を225で割るのではなく、日本経済新聞社が日々算出している「除数」で割ります。

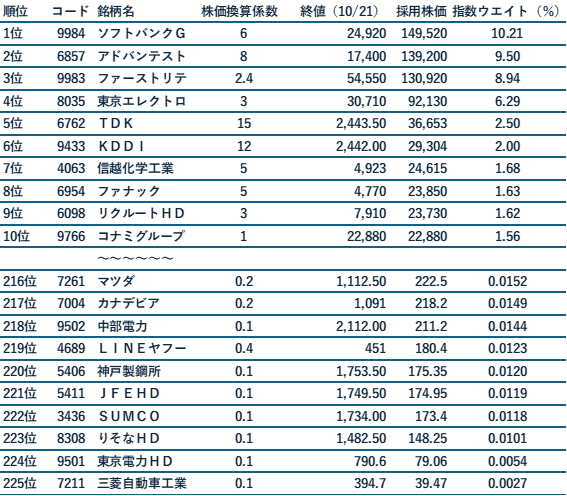

株価が2万円を超えるソフトバンクグループ<9984>(以下、SBG)と800円前後の東京電力ホールディングス<9501>(以下、東電)を比べると、同じ指数採用銘柄であっても指数ウエイトはSBGが大きい、東電は小さいということになりますね。

ちなみに、株価が5万円を超える銘柄はほとんどないのに、単純平均でなぜ日経平均が5万円近くもあるのか?と疑問に思う人がいるかもしれません。これには前述した株価換算係数が関係しており、係数が銘柄ごとに数字が異なります。

例えば、SBGの係数は「6」のため、株価に6を乗じると採用株価が算出されます。10月21日終値24920円で計算するとなんと14万9520円であり、指数算出専用とはいえとんでもない数値です。一方で東電の係数は「0.1」。同日終値790.6円で計算すると採用株価は79.06円。えっ?と思うかもしれませんね。

これを基に比べると、SBGと東電の間には日経平均への影響度が1891倍(14万9520÷79.06円)もあることになります。つまり、SBGの株価が多少動けば日経平均にも影響がある一方で、東電の株価がいくら動いても日経平均はほぼ無風ということです。

日経平均は半導体株指数?

ここで今回のタイトルに関係する内容となりますが、昨今では日経平均の半導体株指数化が一段と進んでいます。前述のとおり、日経平均が上昇するには採用株価が大きい銘柄の動きが重要です。

このところのAI相場で盛り上がっていた銘柄群は何かというと、半導体株などのハイテク関連です。こういった背景から、日経平均が上昇した要因は半導体株が買われたからということがわかりますね。

ちなみに、日経平均への影響が大きい銘柄をランキングにすると以下のようになります。

※日経プロフィル公表データなどを基に作成

見てのとおり上位銘柄が指数ウエイトの半分近くを占めており、上位10社で指数ウエイト46%弱を占めます。下位になると指数への寄与がないに等しいウエイトになっていますね。

こういった事情から、日経平均はほぼハイテク株指数といっても差し支えない状況。指数ウエイトが大きい銘柄は株価も高い傾向にあり、気軽に買える個人投資家は多くないでしょう。そのため指数をけん引する銘柄の売買主体は資金力のある海外の機関投資家となり、個人投資家は少額でも大きな利益を狙える中小型株に向かうといった流れができあがります。

例えば、投資資金1000億円の機関投資家が日経平均の指数ウエイト上位に投資して、1年間で10%の値上がりだったら100億円の利益です。一方、資金100万円の個人投資家が日経平均連動型の商品を買って1年で10%値上がりしても10万円。それだったら、1年で2倍3倍の可能性がある中小型株に投資したくなりますよね。

ハイテク株が相場のけん引役である以上、日本株に投資しようと考える海外機関投資家は日経平均にパッケージで投資する、または指数売買である日経平均先物を買います。昨今の相場ではこの流れが繰り返されることで日経平均は上昇していきますが、中小型株市場は大口の買い手が少ないのでなかなか右肩上がりを実現できません。

「自分の持っている銘柄が上がらない」といった投資家の不満は「相場あるある」ではあります。ただ、日経平均がよりハイテク指数化するなかでは、そういった不満を抱える投資家が一段と増えるような気もします。取引所の改革などを経て、よりバランスが良い市場に変わっていくこと期待したいですね。

この連載の一覧

この連載の一覧

人気ランキング

人気ランキング

話題のタグ

話題のタグ

関連記事

関連記事